クリクロレポート/審査委員長クロスファイア

BRIEFING TO 2024

次に、私たちは何をつくればいいのだろう。

「TOKYO CREATIVE CROSSING(通称:クリクロ)」のラストには、モデレーターに細田高広氏(TBWA HAKUHODO/チーフ・クリエイティブ・オフィサー)を迎えて各部門の審査委員長9名が一堂に会し、クリクロでの学びをギュッと凝縮。各部門のイチオシ作品を紹介しながら、これからつくるものについて議論を繰り広げ、明日からの実践につなげられるような指針を示してくれました。

【モデレーター】細田高広氏

【審査委員長】

ブランデッド・コミュニケーション部門 尾上永晃氏

マーケティング・エフェクティブネス部門 簑部敏彦氏

デザイン部門 太刀川英輔氏

ラジオ&オーディオ広告部門 古川雅之氏

PR部門 眞野昌子氏

クリエイティブイノベーション部門 中村洋基氏

メディアクリエイティブ部門 中谷弥生氏

フィルムクラフト部門 多田真穂氏

フィルム部門 細川美和子氏

【ブランデッド・コミュニケーション部門 尾上永晃氏】

★イチオシ作品 「NHK/TAROMAN 岡本太郎式特撮活劇」

尾上:岡本太郎さんの展覧会の番宣が起点で、キャラクターをつくり、そのキャラクター用のコンテンツをつくり、いろいろなものに展開していった。ただ“おもしろい”でつくっただけのものではないんですよね。「番宣に適切なものを出して」とAIに言ったとして、AIが1億個答えてもこれは出てこないんじゃないか。その異常さと、ここまでやりこめる情念。それが「プロモーション/アクティベーション」の未来になるのではないかと評価を受けました。

細田:AIはいろいろできるけれど、情念、願望、愛は持ちようがない。平均値を考えていくから、いい偏りを生み出せない。そう考えると、明日の仕事にひとつ情念を入れられないだろうかと。“プチTARO”入れてみようと、そういう考え方にもっていけそうです。

ただ、情念を入れようとして一歩間違えると独りよがりになるかもしれない。うまく情念が作用するものとの差って何でしょう。

尾上:ここに来るであろう、これからのファンに対してつくるという視点。情念がちゃんとそこに出ていることで、独りよがりになっていないのだと思います。

細川:まさに情念もだし、哲学や倫理を問いかけることはAIにはできませんね。そこをやるのがフィルムの仕事なんだろうなと、これを見ながら思いました。

古川:制作した藤井亮さんは、「まことしやかな嘘をつく」をずっと続けていて、それで去年もフィルムのBカテゴリーでグランプリを獲っていますね。岡本太郎と出会って、まさに爆発ですね。子どもたちはこういうテレビ番組が本当に昔あったと勘違いして生きていくんじゃないかな、というくらいの出来です。

多田:フィルムクラフト部門でも1次審査から人気がありました。昔の特撮という映像のゴールに緻密に向かっていく執念を感じます。特撮をよく知る人にとっては、少しでも間違えばしらけてしまう。独りよがりになる。そこを完全に達成しています。

■キーワード 「スキが無いものか。スキだらけのものか。」

尾上:Cカテゴリー(ソーシャル・インフルーエンス)のグランプリを決めるとき、票が割れて2回も決選投票を行ないました。戦ったのは「おしゃべりひろゆきメーカー」と「友達がやってるカフェ/バー」。ひろゆきの方は、つくりがラフで、ざっくりしているんですよ。それが、とっつきやすさを生み出している。一方でカフェの方は、隙なく完璧につくられている。どちらがいいのかと考えると、参加しやすいハードルの低さ、開かれている点でひろゆきがグランプリとなりました。

細田:隙がある方がいいのか、徹底的に隙をなくすことで愛されるのか。誰もがクリエイターになれる時代にプロの仕事は何かというと、作品性を高めることもそうですが、世界に飛び込む隙をつくることでコミュニケーションを生むことも大事なのかな。

フィルムクラフト部門の多田さん、隙があるクラフトも褒めていくことになっていくんですかね?

多田:これは難しい……。(編集部注:フィルムクラフト部門のところで言及アリ)

細川:フィルム部門で上位に食い込んだものに、隙のあるものがあります。クラフト的にちょっとゆるすぎるのではという感じなんですけれど、逆にツッコミどころになって会話が生まれる。そのことで点数が上がっていきました。でもフィルムクラフト部門は緻密なものが上に行くのはよくわかります。

中村:フィルムは可塑性がないから、100回オフラインを見て限界まで完成度の高いものをつくる美しさがある。ひろゆきの場合は、ジェネレーターをつくっただけで納品はしていないんですよね。遊んでもらって初めて作品性が出る。だとすると、とっつきやすいインターフェースをできるだけ早くつくって世の中にリリースする方に軍配が上がったりする。ものの特性によって変わると思います。

【マーケティング・エフェクティブネス部門 簑部敏彦氏】

簑部:審査方針は、マーケティングの仕組み、リザルト、クリエイティビティの3点です。そこに「未来志向」を入れていこうと、最初に審査委員の皆さんにお話ししました。エフェクティブネスという性質上、どうしても過去の実績や市場環境といった昔を振り返りがちですが、マインドセットとして未来に向かうどんなメッセージが込められているかを審査基準として持つことが大事だと考えました。

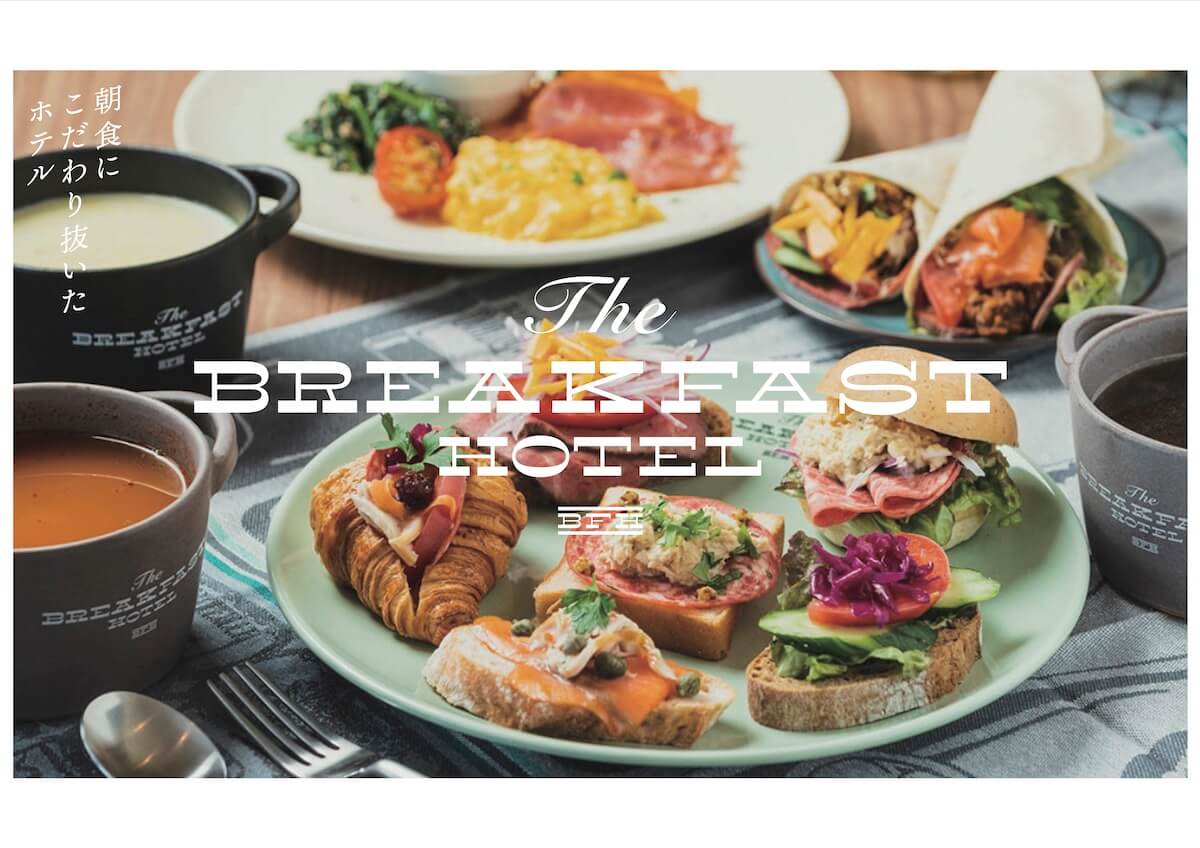

★イチオシ作品 「リゾーツ琉球/パーパス起点のブランド変革でV字回復~The Breakfast Hotel~」

簑部:コロナ禍で親会社が民事再生というなか、 “朝食”に特化してホテル名にまで付けました。すさまじいV字回復を見せ、リザルトとしても充分でした。

細田:ホテルを旅の手段から目的に変えてしまったと。

簑部:客単価6,000円くらいのビジネスホテルで、それ自体が泊まる目的ではなかった。それを、朝食にこだわることで「朝食を食べに行きたい」と変わり、今の客単価は1万円程度。価値の再定義が鮮やかでした。

細田:強みになる設備があるわけでも、潤沢な資金があるわけでもない。そういう状況こそクリエイティビティとか勇気といった、見えないものが武器になっていくんですね。ある種PR的とも言えるかなと思うんですけど。

眞野:パーセプションチェンジを促し、世の中の合意形成を図るストーリーづくりや伝え方のクリエイティビティをPRでは大切にしています。ホテルと朝食の意味合いに大きな気づきを与えてくれたのと、消費者が気づいていなかったニーズに気づかせてくれたという意味で、PRとしてもおもしろい事例だなと思います。

簑部:マーケティングというのは経営そのものなんだということに、我々は改めてハッとしました。どこに向かって会社やブランドが向かっていくのか、ありありとわかります。

■キーワード 「〇〇とは▲▲であるという決めつけから自由になろう。」

簑部:時代が変わっていく中で、自分たちが何かに囚われてはいないか? そこを自分に問いかけることが大事。そうでなければ、「ホテルは泊まりにいくところ」から次の新しい価値に到達できなかったのではないでしょうか。どれだけ自分を自由にできるか、ですね。

細田:メディアクリエイティブ部門の中谷さんも、概念やルールにとらわれないということをキーワードに挙げていましたね。

中谷:規制を逆手にとって上位に行った作品が多くありました。「ファブル」は銃を描けないからサンマにして、規制をあざ笑うような表現。権利や規制にどうチャレンジできるか、これからのキーかなと思います。

【デザイン部門 太刀川英輔氏】

★イチオシ作品 「甲子化学工業/守るのは、頭と地球。HOTAMET」

太刀川:捨てられてきたホタテの貝殻を混ぜて樹脂のペレットにして、プロダクトをつくったというグランプリ作品です。地場産業として新しいし、サステナブルだし、インダストリアルデザインとしても「ホタテの形にしたから30%強度アップ」と。いろいろな意味でホタテというコンテクストと向き合って、エグゼキューションとしてすごくユニーク。様々な面で完成度の高いプロジェクトです。

僕たちデザイン部門は「未来のプロジェクトを応援しよう」という掛け声で審査をしていました。評価者ではなく、応援者になる。ただ、応援したいような課題にタックルしているプロジェクトって、ともすれば話が長くなったり、説教臭く聞こえてしまう。「いやいやその手前で、シンプルな方法があるでしょ」というクリエイティビティが、起点から終点までつないでいるんですよね。この場合「ホタテでヘルメット」と何も考えていないようで、すごく考えてる。このバランスがすばらしい。

細田:デザインにはADC、JAGDAといった伝統的なアワードがある中で、ACCは明確に違う方向性を持っている。未来へのプロジェクトを応援して、デザインの考え方の可能性を拡張していくというスタンスだと思います。今後もそのスタンスで?

太刀川:デザインの目的は、決定的に変わりました。この100年は「安全を守る」「利便性を高める」「速やかにプロダクトを届ける」といったことが目的だったし、消費に裏返っていたのだけど、今、我々が抱えている問題はもっと大きいから。たとえば気候変動に適応しなきゃいけない。災害が増える、飯が食えない、水が飲めないといったことが根本に予測されます。そういうことにデザインがアジャストできていない一方で、それに対応したたくさんのプロジェクトがこれから生まれなくてはいけない。

クオリティの高い限られたスタープロダクトがある状況より、みんなで未知の問題にタックルしなきゃいけない。その意味でモダニズムとかの初期に似ているかもしれません。要するにリーダーシップの在り方が変わったと思うんですよね。ほかの人が目的の部分を真似したくなるような、新しいダイレクションになるようなものがどんどん出てこなくてはならない。とすると、コンペティションである理由はその文脈やムーブメントの起点であって、むしろフォロワーの方が大事になっていくことだと思うんです。

細田:めちゃめちゃおもしろい。目的を真似したくなる、ことを目指す。HOTAMETはPR部門でもシルバーでした。

眞野:デザインはコミュニケーションだなと思いました。やっぱりこの伝え方がすばらしかった。「環境によいことをしてますよ」と言うために、大して必要とされていないものをつくるのとは違う。甲子化学工業さんのビジネスのど真ん中の事業をしながら、社会ごと化につなげているコミュニケーションが秀逸です。

■キーワード 「創造力は、利便性や経済だけでなく生態系の適応と回復に役立てられるはず」

太刀川:ブランデッド・コミュニケーション部門のイチオシだったTAROMANは、「これおもしろい」「関わりたい」に全振りしていると思うんですけど、そういうものもまた実はこういうまじめなテーマに刺さってくるとおもしろいんですよ。教科書通りにやると、なんか教科書っぽいものができると思う。そうではなくて、クレイジーな方法だからこそ変わっていくということがあるから、そこのバランスですね。エグゼキューションとパーパスのブリッジにデザインがあると思うので、こういう真面目なことのために変なことをやったらいいと思うんです。

中村:HOTAMETはクリエイティブイノベーション部門でもシルバーを獲っています。まさにこれはアートディレクションの勝利。企画のときは「ホタテどうしよう」「メットがいいんじゃない」「ホタメット!」「なに言ってんだ」みたいな、浅いアイデアにも思われそうなものなんだけど。あのぱっと見、ホタテなアートディレクションを想起できて、出せたときに広がりが変わる。言葉の説明がいらずに、「これはリサイクルのだね」「じゃあ採用しよう」と輪が広がっていく。だからデザイン部門で評価を受けたのはとてもいいですね。

細田:アイデアが生まれたばかりのときは幼稚だったりアホっぽかったりすることもあるけれど、信じて、クラフトを磨いて、とやっていると世の中を変えるものに育っていくのかな。

■キーワード 「エッジの効いたデザインか。社会に資する課題解決か。」

太刀川:一言で言うと、両方なんです。それをデザインと呼ぶのかもしれない。

【ラジオ&オーディオ広告部門 古川雅之氏】

★イチオシ作品

・「ナカムラ/なくなってる篇』

・「シナノスクリーン工芸/ボロボロの看板」

・「三和住宅/居留守」

■キーワード 「未来は足元にあるんじゃないか。」

古川:2024年、次に私達は何をつくればいいのか?…それはラジオCMです(笑)。テーマが未来なので、ひとりだけ未来を見ないという逆張りで。新しさ・未来を求めることも大事なんですけど、ラジオCM20秒で、まだまだこんなにおもしろいものがつくれるんだって、今回の審査で改めて気づきました。

細田:社会の変化が、説明じゃなくて風景で描かれている。こういうやり方って音でしかできないんじゃないか。

細川:私もラジオで育ててもらいました。未だにアイデアが尽きない、こんなシンプルなことでここまで届くというのは企画をするうえで希望になるし、一番忘れてはいけないこと。つい壮大なことを考えて、忘れがちなんですけど、アイデアの力の大切さを改めて感じました。

■キーワード 「ものすごく新しくなくてもいい。ちょっと珍しかったらいい。」

古川:金鳥チームの堀井博次さんという大先輩からいただいた言葉です。すごいことを考えようとすると思考が止まってしまうから、「ちょっと珍しかったらええねん」と。まずは見てもらえないといくら新しくても仕方がないんだから。これを聞いて、すごく気がラクになりました。ちょっとほかの作品と違う話法とか、ちょっと違うつくりのものを応募してもらえたらチャンスがあると思います。

細田:全部門で勇気づけられる言葉なんじゃないかな。新しいものを考えるって負荷がかかるし、ほかに似た事例があるなと思うと立ち止まってしまう。そうではなくて、ちょっと違うとかちょっと不思議、みたいなことが突破口にもなる。

■キーワード 「審査委員の受賞」

古川:上位12作品のうち7本が、審査委員の関わった作品でした。しかも審査委員長のときにグランプリをいただいてしまうという、気まずい展開…。どんな顔をしたらいいのか分からなくて…皆さんちょっと、どんな顔か順番にやってみてもらえます?(笑)

細川さん、こういう経験あると思うんですけど、どうでしょうか?

細川:(笑)審査委員長をするときはバイアスがかからないように、審査中は意見を言わずにファシリテートしています。そういうことで危機回避。

細田:僕は若いころ疑っていましたよ。ACCは審査委員同士で賞を渡し合っているって。でもいざやってみると、すごくフェアなんですよね。

細川:自分の関わる作品には何も言わないというルールが徹底しています。みんな本当にフェアにいいものを評価して次への道を示そうと喧々諤々。そこは、信じてほしい。

細田:賞を獲りそうな人が集まっていますからね。でもこういう平場で議論できるのは、透明性のひとつの証でもあると思います。古川さんにはふんぞり返っていただいて。

■キーワード

「作り手の熱量と、聞ける〇〇」

「メタ構造、あるあるネタには食傷気味?」

「バラエティ」

古川:審査中は意外にも、皆さんズバズバとダメ出しを言う。作り手がいてもお構いなしです。耳が痛い。でもそれ、学びになるんです。審査委員ばかりが勉強になっていてもと思うので、少し紹介します。作り手の熱量がありすぎて笑いや情報を詰め込んでいたりすると、「速すぎてついていけない」とすごいシンプルな意見をもらったり。メタ構造やあるあるネタが「もういいかも…」と票を集めなかったり。この辺に来年からのヒントがあるのかもしれません。

イチオシしたシンプルな20秒の3作品もそうですが、アイデアはいっぱい足元に転がっているのではないでしょうか。ラジオCMには、もっともっとバラエティがあってもいいのに、と言う意見もありました。

細田:ラジオは原点ですね。音だけで構成されていて、そこに知恵が詰まっている。種も仕掛けもあって、裏側がない。いろんなカテゴリーの方の発見やヒントがあると思います。

【PR部門 眞野昌子氏】

★イチオシ作品 「1・31異彩の日 ヘラルボニー企業キャンペーン」

■キーワード 「PRならではの視点と技のクリエイティビティ」

眞野:「鳥肌が立つ、確定申告がある。」というコピーのポスターです。ヘラルボニーが契約する、知的障がいをもつアーティストの方が、確定申告するほどの収入を得たというストーリーを、国税局の近くなどに掲出し、SNSでも拡散しました。PRの観点としては、ニュースになりにくい確定申告というファクトに光を当てた、そこがクリエイティブだという評価です。

尾上:ブランデッド・コミュニケーション部門でもファイナリストになりました。それまで「稼げないんだろうな」と思われていたところを、「そんなことない」と確定申告を持ってくるアイデアがすばらしい。理由があってできなかったのでしょうが、確定申告の書類に数字が入っていたらよりグッと来たのではないか、という話にはなりました。

眞野:エントリーシートには、障がいのある方がいかに収入を得にくい状況にあるかということが書いてあった。この施策が、世の中の意識を変えていくひとつのきっかけになったんじゃないかと思います。

細田:ブランドコミュニケーションではその場でどれだけダイレクトに伝わるか、PRでは話題になって光が当たって視点がだんだん変わっていくことを目指す。メカニズムが違うので、褒め方も変わってきますね。

眞野:受け手の視点で考えるという意味で、PRは広告より複眼視的思考。いろいろなステークホルダーの視点を入れて考えます。審査委員の間でも、PRと広告の違いはなに?という話は出るんです。PRは世の中ごとになっていないことを、世の中ごとにしていく。世の中の関心に寄り添っていくし、事象を“私ごと”にしやすい切り口で伝える必要があります。私は事業会社におりますが、会社の論理を押しつけるコミュニケーションはPRでは取れません。それから、さまざまなパートナーを巻き込んでいくというところも、PRならではのしごとを評価するポイントとして審査の中でよく出てきた言葉です。

今年からPR部門が独立して私がここにいるということは、PR業界に光を当てて、すばらしいしごとを褒め合っていこうという動きです。PRのクリエイティビティは進化していくものだし、審査委員はこれからのひとつの方向性を示すことになる責任感と熱い思いで議論をしました。

細田:事業という視点から見ると、広告もPRもフラットに活用していくものだと思うのですが、どう使っていくのか。意識して分けるのか、一体化させていくのか、簑部さんご意見いただけますか。

簑部:僕は花王という会社にいるのでプロダクトがあるのですが、他のカテゴリーや企業でも、機能差はほとんどないのではないでしょうか。消費者にいかに受け入れてもらうかというのは、広告的な視点だけではもう無理だということを皆さん感じていると思います。社会との合意形成という話が出ましたが、その社会の中でどうやってブランドが存在すればいいのかということは、PRでの下地づくりだったり、社会との関係性づくりが必要で、広告との両軸が要るんですよね。

さらには、ブランドづくりや製品づくりにPR視点を最初から組み込めるかということが、その先にあるのではないでしょうか。そこからスタートできれば僕らももっとラクになれるように思います。

細田:おもしろい。PRは最後の出口というイメージがあるけれど、そうじゃなくて意外と起点かもしれない。世の中を見るところから始まっているものなのかもしれない。

眞野:「事業か、コミュニケーションか」という議論もありました。事業自体が中長期にわたって社会に資するものでなくてはいけないという「パーパス経営」が求められているなか、社会課題に向き合う活動のどこを、社会と手を携えるPRのクリエイティブとして評価できるのか?と。もっと大きな視野で、風上から一緒に手を携えていけたらいいのではないかと思います。

細川:PRの審査委員も兼務したのですが、ヘラルボニーさんのものがグランプリだなと思っていました。「こうなっていったらいいな」と目指すところがあるときに、事業からスタートして、福祉という視点をネクストレベルに上げている。今まで障がいを持つと呼ばれている人たちは“助けるもの”と思われていたものを、社会全体でこれからは“活躍する”次元にもっていこうと旗印を立てた。そのやり方が、みんなが面倒と思っている確定申告を使った鮮やかなもの。事業の目指す先、コミュニケーションの方法と、一連がPRの技術であるし、ポスターやコピーの強さで広告でもあるし。やっぱり両輪で回していくことがとても大事。先ほど簑部さんがおっしゃっていたように、世の中とどう関係を持つのかを最初から考えて企画するのは大変なんだろうなと思いました。

細田:企画時点のPR発想。1to1ではなく、世の中目線で言葉を紡いでいくことがより進化していくのかなと思いました。

【クリエイティブイノベーション部門 中村洋基氏】

中村:この部門では、企業の新規事業、スタートアップ、クリエイティブエージェンシーと取り組む新事業といったものを評価します。大切なのは、課題。

★イチオシ作品

・『病児保育予約サービス「あずかるこちゃん」』

・「洋野うに牧場の四年うに」

・『音で、認知症に挑め。「ガンマ波サウンド」』

中村:病児をあずかる施設をみんなが扱いやすいようネットワーク化しているのが、グランプリを獲った「あずかるこちゃん」。課題解決のためのプラットフォームをそのまま用意している、順当なDX。Web2.0的アプローチです。

「四年うに」はゴールドを獲った事業。バブル期に養殖されたうにが繁殖しすぎて磯焼けを起こし、中身がスカスカで産廃にしかならないというのが課題。そこで北三陸ファクトリーは、養殖方法をアナログな手段でつくり直した。海底の環境を直したことで、カーボンクレジットも適用されるすごい事業になりました。

「ガンマ波サウンド」は、課題が高齢化社会の認知症問題で、音そのものがソリューション。認知症を予防できるガンマ波を音楽に混ぜ込んで聴けるようにしたという、イノベーティブなアプローチです。

これら3つは、解決方法がどれもまったく違います。ただ、社会課題の捉え方が非常にいいということがとても印象的でした。課題が適切だから、解決手法は分け隔てなく評価されました。

細田:幅広いですね。イノベーションと聞くと技術そのものとか解決策に目が行きますが、そこですら問いに探すべき軸があるんですね。あえてACCで褒めるイノベーションというのはどうあるべきかという議論はありましたか?

中村:「あずかるこちゃん」が頭一つ抜けて、満場一致でグランプリ。それは社会において切迫した課題であるということを審査委員の多くの方が実感として持っていたから。課題の捉え方がどれだけ適切か、それを評価した部門でした。

細田:行政が用意した制度はあるのだけど、アクセスできなかったり、届いていなかったり、利用可能な状態にない。そこに橋渡しをするクリエイティビティがあることで、社会が一気によくなっていく。知恵ひとつで社会を変える事例だなと思いました。

キーワード 「自分と社会のベン図が合う課題を発見した人は強い。」

中村:ただ、課題を見つければ偉いということではなくて、自分の興味のある分野じゃないと一生を賭してがんばれないと思うんですよね。北三陸ファクトリーは海に対して熱量を誰より持てるから、うにを再生するに至れた。自分の熱量と課題の重なるベン図を持てるか。紹介した3件のプレゼンテーションの熱量は半端なかったです。審査委員一同、応援したいという気持ちにさせられました。

細田:「応援」というキーワードが太刀川さんと近いですね。自分の問題と社会の問題がシンクロするところに、思いのこもったイノベーションが生まれるというのはデザインも同じようなことなのかなと思うんですけど。

太刀川:“つくり手”のままでは変えられないですよね。相手を知ろうとしているうちに、相手と自分の境界がわからなくなる。そこまで行くとメッセージの代弁ができるようになる。つくる力を持っているからこそ、そうじゃないところに対しての好奇心を持って向かい合っていけば、間が埋まっていく。“その立場”でつくるとこうである、となる。

デザイン部門で行なったトークセッションでも、つくり手って役者みたいなところあるよねという話が出ました。相手になり変われる力がある。

細田:部門ごとに評価の視点は違うけど、ジャッジの裏側にあることや思いの部分でシンクロするんだなとおもしろく聞かせていただきました。

【メディアクリエイティブ部門 中谷弥生氏】

中谷:グランプリは満場一致で、細田さんの日産自動車「ProPILOT MOP」でした。NBAのハーフタイムをメディアにして、モップが自動運転で動き出す。ずっと日産が社会に伝えたいと行なってきた軌跡の集大成だねということで、高く評価させていただきました。

細田:さっき古川さんが「どんな顔をすればいいのか」と言っていたの身に染みます。

★イチオシ作品 「OUR MOMENTS」

中谷:未来へつながる作品ということで挙げました。今年大盛り上がりした、WBCの施策です。競技映像というのは、権利ガチガチ。配信権、放送権が高値で販売されるので、YouTubeで配信なんて一切できないんです。ただ、去年のWBCが期待したほど盛り上がらなかった。これを盛り上げるために、どうにか権利を開放して、SNS上でも盛り上がるようにしようよと。そこで古田敦也さんなどを含めた23組の認定クリエイターに映像を開放。解説動画などがYouTubeとツイッターにあがるようにしたんですね。ものすごい数値の拡散を見せました。審査では意見が分かれたんです。テレビとデジタルメディアの審査委員は「すごい」と言って、そのほかの審査委員は「どこが?」と。これは、権利でガチガチのスポーツ映像を開放して、新しいコンテンツを生み出すきっかけをつくったんです。

アイデアを出して「権利上ムリ」とか、「規制でダメ」とか言われることはあると思います。でも、「本当にムリなんだっけ?」というのを若い人たちにはぜひもっていただきたい。メディア側も「そんなのムリです」というかもしれませんが、本当にムリなのかを疑いながらひとつひとつチャレンジをしていただきたい。

細田:メディアの方が「規制を乗り越えよう」「不可能を突破していこう」と言ってくださるのはすごくありがたいですし、こうやってメディア、広告主、広告会社、制作会社がチームになって「これって本当にダメなの?」というのを1個1個洗い出していったら、まったく違うものが生まれてきそうな気配がありますね。

中谷:一昨年も、キリンさんとサントリーさんがロゴでケンカをする「共演NG」という企画が高い評価を受けました。普通に考えたら、お互いの営業担当はゾッとするような話だと思うんですけど。それでも番組のパーパスと合うね、おもしろがってやりましょうよと。こういうことを受け入れてくれるクライアントはたくさんいらっしゃると思うので、本当にダメなのかは疑って。

細田:これはある種、ソーシャルインフルーエンスにも近いかなと思うんですけど、尾上さんいかがでしょう。

尾上:これは議論になりました。開放は今後必要になる考え方だと思うのですが、どこまで開放するのか、どう開放するのか。23名の認定された方々を選ぶことで、クオリティを担保した。

中谷:テレビ側はすごいヒントをいただきました。すべてに開放することはできない部分があるんですけど、認定クリエイターに開放するという方法を編み出している。

尾上:ただ、誰が認定しているのかという話がありますよね。管理という危険性もある。どういうプロセスで選ばれたのかまで開示するべきではないかと。

細田:すべてがベータ版。そう考えると、次はユーザーと一緒に認定のところからつくっていくとか。すると通信と放送が融合したようなシステムになっていくのかもしれません。個人を系列放送局にするような発想もありそうですね。

中谷:本当にそうですね。

キーワード 「不可能な仕掛けはない。権利や規制やルールにチャレンジを!」

中谷:不可能はないと思ってとりあえず提案していただいて、前に進んでいただけたらと思います。

細田:規制があるのがテレビで、それをもてあそぶのがインターネットというのが、住み分けとしてありました。でもテレビのルールを遊ぶ、ネットの力を借りながらテレビをおもしろくするというやり方があるのかな。

ラジオにもルールを壊すというようなことはあり得るのでしょうか?

古川:ラジオでできることはまだまだあります。ルールを超えるというのは、クリエイティブにとって入口。オリエンをいただいてから、「本当にこれをしなきゃいけないのか」と。ルールを無視するというより抜け道を考える。ここまでは許されるだろうと、ちょっと広げていくことでアイデアも広がる。ラジオの世界でどういうことができるか、考えていきたいですね。

【フィルムクラフト部門 多田真穂氏】

★イチオシ作品 『クラシエホームプロダクツ/いち髪「日本の四季」篇』

多田:メイキングを見て泣いたのは初めてでした。審査委員たちはこの撮影方法と制作プロセスを知って驚愕したんです。日本の四季の移り変わりを表現するために、本当に1年をかけて、コマ撮りとタイムラプス撮影を行い、CGを使っていない。春夏秋冬の背景を描ける場所を探すのも大変だし、撮影日数85日で、人物も一発撮りで合成無し。制作の常識を超えたものでした。ちょっと条件が狂えば成立しないようなことに、スタッフ全員で挑戦しています。私だったら人物は合成にとか、インサートカットはライブラリー素材でとか、桜はCGでとか、たぶん言ってしまいます。それを何も諦めないで達成していることが、驚愕でした。

細田:カンヌで議論になっていたのですが、メイキングですごいねとなるのはクラフトの見方として正しいのだろうかと。この作品の場合、「えっ」と引き込まれて、調べてみたら「まさか」となったということですかね。

多田:そうです。まず映像を見た時点で、想像を超えた見たことのないものだと評価されました。制作プロセスがあったからグランプリを獲ったということではなく、まず映像に対する驚きがありました。四季の移り変わりの繊細さ、そして、タイムラプス撮影とコマ撮り、CGや合成を使用しないリアル撮影にこだわったことで、この人物が1年を過ごしたエモーショナルな感じが再現されている。映像の力の凄みがありました。

最初に、「隙のある映像」の話が出ましたよね。その時パッとお話しできなかったのですが、この一発撮りの人物のコマ撮りは、そのアナログさで隙をつくったということだと気づきました。CGやAIではつくれない、完壁になめらかではない隙がこのエモーショナルな映像に着地をさせた。そういう演出だったんだと勉強になりました。

細田:スムーズで完璧だったら違う方向に行ったかもしれないけれど、心揺さぶるという意味では手触り感がポイントになっていたのかもしれない。

多田:特にゴールド以上の作品は本当にそうです。「サントリー 天然水 / ENDLESS DAWN そしてまた、朝が来る。」も、北アルプスを丸ごとスキャニングするという前代未聞の方法で。ただ、最終的にはエンジニアが手作業で着地させている。『相鉄東急直通記念ムービー「父と娘の風景」』も、アナログさで映像の感動をつくっている。

細田:人がつくっている手触りは、高級品になるのかなという感じもしますね。

■キーワード

「クラフトの力で人の心と行動を大きく動かすことができると信じてほしい。」

「クラフトは、手段であって主役ではない。」

多田:「いち髪」の撮影手法は、スタッフが試してみたかったからやったのではなくて、日本の四季の恵みを成分としている商品のために、四季の美しい移り変わりと、1年を過ごした人物をエモーショナルに描くためのベストな手段として、こだわりぬいてあそこに行きついたものです。クラフトが前面に出るのではなく、ブランドのために、ストーリーのために貢献している。商品に入っている成分である、なでしこや稲のインサートカットをライブラリー映像にしない。そこまで商品のことを思って撮影している。何もあきらめていない、何もないがしろにしていないすごさがありました。

細田:事業主やマーケティング担当の方から見ると、ときにクラフトが制作者のエゴに思えることもあるかと。

簑部:「いち髪」は、ブランドが人格を負わなくてはいけないときに、このブランドはこういう風景を見ているんだなと思える映像でした。ただ、これが売りに繋がるかと言われると難しくて、どうしてもそこを社内で問われてしまいます。それでも、これがブランドの人格となり、共感を得られれば、中長期的にボディブローのように効いてくるということを、さまざまな施策の中のひとつとして示せればいいのかな、と。弊社には同様のプロダクトがあるのでライバルなのですが、「いち髪」さんにはこれを続けていただきたいと思いました。

細田:「このブランドが見ている風景」ってとてもいい視点ですね。あの風景は、見せたい風景というだけでなく、その商品をつくる人たちはこういうことを想像しているんだなと思わせる。長期的にはブランド価値に繋がる。

簑部:短期的にやらなくてはいけないこともありますし、機能訴求も必要ですけど、それだけでは人は動かない。「行動に繋がる、人を動かす」という意味では、やらなくてはならないことのひとつがクラフト。人の心を動かすこと、そのものがクラフトなのかなと思いました。

多田:そういっていただけて力が出ます。技術というのはブランドやストーリーを表現するもの、表現の幅を広げるために使われるものであって、そこで発展していくのが理想的。うちのチームでも、技術起点でアイデアを出そうとしてもなかなかうまくいきません。でも課題があったり、ゴール設定をしてもらうことで、技術が報われたり新たに発見されることがある。クラフトは主役ではなく、ブランドとストーリーに貢献するためにあるのだと考えていて、正しくこだわることが大事だと思います。

【フィルム部門 細川美和子氏】

★イチオシ作品 『CBCテレビ「にわとりおじさん~ともに最後まで~」』

細川:これからの指針を示すという意味でこちらをご紹介します。一見地味に見えるし、クラフトでいうと隙があって、実はゴールドまで行くとは最初思っていなかったんです。それどころか、カロリーメイトとグランプリを争ったほど。このおじさんがなぜ鶏を飼っているかというと、余命がわからなくて寿命の長い動物は飼えない、でも支えがほしいというストーリーなんです。結論に答えはなくて、この行動が正しいのかとか、命を飼う責任はといった問いが、見た人の中にどんどん生まれていく。これを見た後、審査の議論がものすごく盛り上がって、どんどん対話が生まれました。広告自体が問いかけになっていた。これからのコミュニケーションとは、発信したものがみんなの中に問いや対話を生んでいくものになるんじゃないか。

キーワード 「簡単な答えが出ない問題に、どう向き合うか。」

細田:途中、気持ちが何度も揺さぶられるんですよね。

細川:すごくかわいがってるのに、産んだ卵を卵焼きにして食べてたり(笑)。ああ、いいのか、みたいないろんな問いがみんなの中に。つくり手の意見や押しつけは一切なく、淡々と、でもちゃんと問いが生まれるようにしている。カメラワークや構成に、押しつけない技が隠されている。そういうことも含めて、ゴールドに上り詰めていきました。

細田:テレビ番組でいいじゃないという話も出たのですが、これは広告という形をとることに意味があるという議論も出ましたね。

細川:答えが出ないことが増えていく世界になっていくだろうな、という予感の中で、こういう問いかけをするコミュニケーションツールとして使われていく。役立っていく広告がもっと増えてもいいなという応援の気持ちも込めました。

細田:ラジオ広告は結論から組み立てることが多いと思うんですけど、問いで行くようなやり方もありますか。

古川:こういうやり方をラジオでやったらおもしろいですね。ほかの分野からラジオに引っ張ってくるアイデアもある。こういったドキュメントで結論がないというのをラジオの長尺でやったら、音だけだからいい、ということもありそう。

キーワード 「正しい答えはない。絶対的な正義もない。でも、人間は対話することができる。」

細川:AIではなく人間にできることは、情熱を込めることだったり、哲学について問うこと。そこに広告が役立っていけるという気持ちは受賞作品を見ていても思いますし、3年連続グランプリのカロリーメイトも「進もう、すべてを栄養にして」とすばらしいエールです。ブランドの哲学の発信を、あのクオリティとクラフトでずっと続けているのがすばらしい。

細田:眞野さん、問いをつくって対話するというとPRでも必要な考え方かと。正しい答えを示すわけではなく、対話ができるという可能性にかけている。

眞野:今のストーリーのなかに、いろんなステークホルダーが入ってくるんだろうなと思います。病気の話も、いろいろな立場の方が目にしたときにどう響いていくのか。その場をつくる投げかけという意味では、コミュニケーションの在り方としてとてもおもしろい。複数の視点の角度が広く、とても勉強になります。

細川:対話を重ねていかに関係をつくっていくかなので、PR視点もある広告ですね。広告側にもPRの力が必要だし、PR側にもコミュニケーションの力が必要。いろんなジャンルがクロスしていくといいなと思います。

細田:細川さんが完璧に「クロス」という言葉を入れてくださいました。この議論が日本中に飛び火して「あの作品はすばらしかった」「次はこういうものをつくりたい」といろいろなところでクロスファイアしてくれるといいなと思います。

text:矢島 史、photo:遊馬 耕平、村上 拓也

「TOKYO CREATIVE CROSSING 2024」もどうぞお楽しみに!