クリクロレポート/審査委員長クロスファイア

「ポストパンデミック時代に必要なクリエイティビティとは何か?」

コロナの波はまだ来るかもしれないが、もう「パンデミック後の世界」に私たちがしよう。そのときに、いままでと同じクリエイティビティでいいのか? 同じコミュニケーションでいいのか? 「TOKYO CREATIVE CROSSING」のラストは、モデレーターに佐々木康晴氏を迎え、各部門の審査委員長8名が集って2つの質問を軸に議論を展開しました。

【モデレーター】佐々木康晴氏

【審査委員長】

マーケティング・エフェクティブネス部門 簑部敏彦氏

ブランデッド・コミュニケーション部門 橋田和明氏

ラジオ&オーディオ広告部門 古川雅之氏

デザイン部門 太刀川英輔氏

クリエイティブイノベーション部門 中村洋基氏

メディアクリエイティブ部門 中谷弥生氏

フィルムクラフト部門 多田真穂氏

フィルム部門 細川美和子氏

【質問】

①今年のクリエイティブを示唆する、各部門のイチオシ作品

②「ポストパンデミック時代に、クリエイティビティができること」は何か?に対してのキーワード

①今年のクリエイティブを示唆する、各部門のイチオシ作品

②「ポストパンデミック時代に、クリエイティビティができること」は何か?に対してのキーワード

佐々木:ポストパンデミックにおいて、僕らはクリエイティビティをどう使えばいいのか。ACCの受賞作を通して、みなさんにお聞きしたいと思います。

〔マーケティング・エフェクティブネス部門 簑部敏彦氏〕

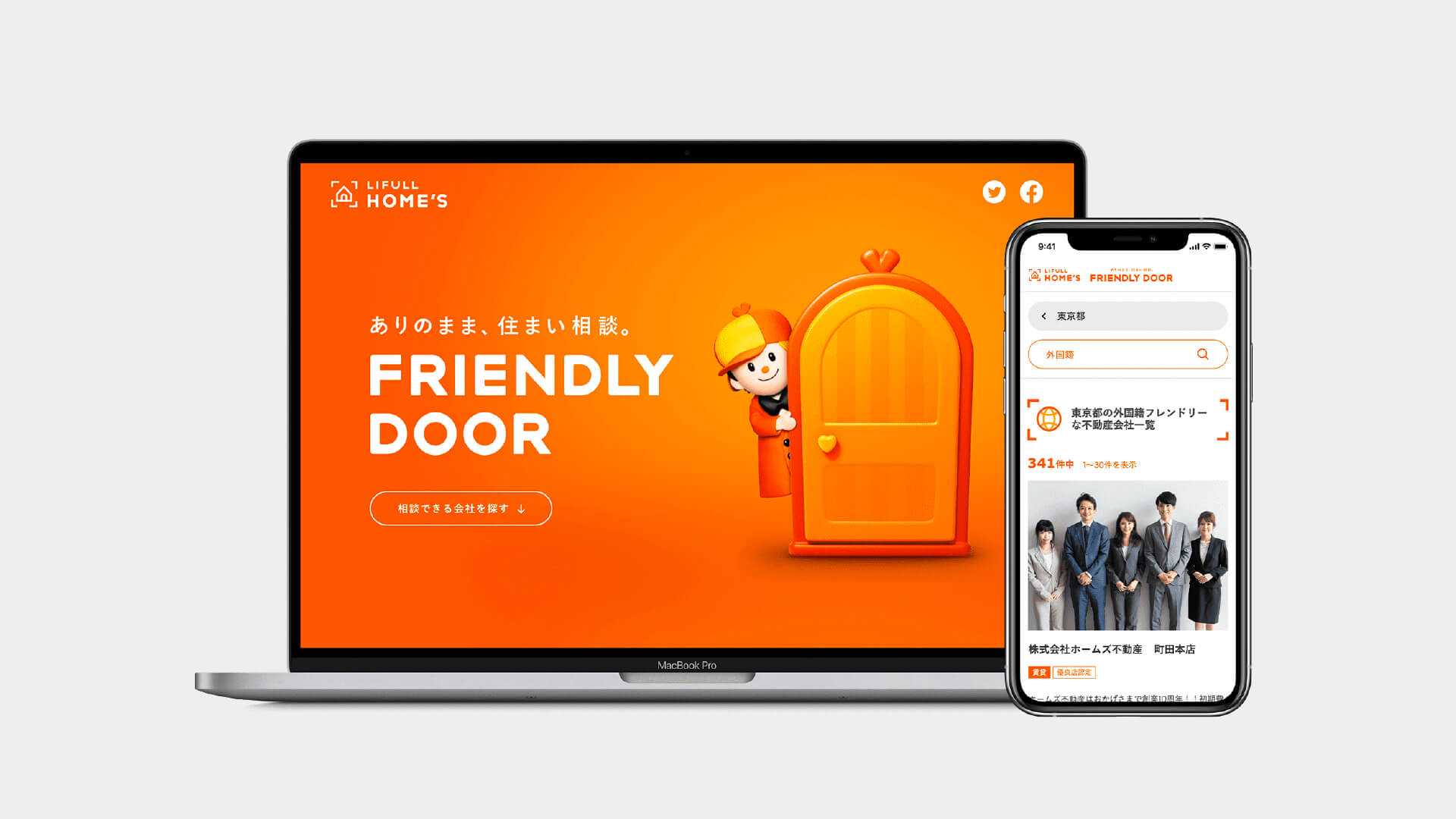

① イチオシ「LIFULL/FRIENDLY DOOR」

簑部:これはいわゆる住宅情報サービスです。外国籍の方や高齢者、LGBTQ+の方々などは、家を借りようとしても断られてしまうことが多いのが現状。そういった「住宅弱者」の方々をどう救うかという社会課題に向き合ったものです。このサービスをけん引した方も外国籍だったために、非常に苦労されてきた背景もあると聞きました。

結果、この取り組みに賛同する不動産会社は4,000社以上も集まり、マネタイズの仕組みもよく考えられています。普通は物件を掲載するだけで料金が発生しますが、ここでは問い合わせがあって初めてコストがかかる。参加企業にとっても障壁を下げた仕組みづくりになっています。

マーケティングと聞くと「効率的に売れる仕組み」「市場を創造」といったことを定義されることが多いと思うのですが、このサービスはマーケットというところでは語り切れない人とのつながりをつくっています。それはユーザーと不動産会社のつながり、ユーザーとブランドのつながりはもちろん、住宅弱者の問題が周知に至っていない社会とユーザーのつながりなど、いろいろなつながりを生んだのが大きい。

社会課題に取り組むときは、「こういう人たちがいるんですよ」とキャンペーン型にしがちですが、これはきちんと事業化したのがポイントです。事業化するということは、継続して繋げていくということ。2019年からの活動で、ちゃんとマネタイズして継続しようとしているところに票が集まりました。

佐々木:短期的なマーケティングゴールを達成というのではなく、今回はそれを超えて長期的で事業になるようなエフェクトが考えられている。

簑部:去年から、単年度の「ショートターム」と、複数年にわたる「ロングターム」というサブカテゴリーを設けています。10年未満の取り組みで、社会課題、地域活性化に向き合う応募が増えてきました。そのなかでもこちらは、事業化できていて、マーケティング的にも秀逸でした。

佐々木:ほかのいくつかの部門でも受賞がありますね。ブランデッド・コミュニケーション部門の橋田さんいかがですか。

橋田:PRカテゴリーでシルバーを受賞されていました。簑部さんがおっしゃったように、キャンペーンというよりプロジェクト、サービス。普通は掲載するだけでお金をとるモデルのところに、しっかりと「『FRIENDLY DOOR』から問い合わせがあった場合に不動産会社にお金を請求する」という仕組みで事業化しています。そこがサステナブルであり、受賞のポイントにもなりました。

また不動産でこのサービスを行なう意味があると感じたのが、“接客”する業態であること。接客には、ダイバーシティ&インクルージョンの考え方がとても重要になります。間違った態度が出てしまえば、傷つく人がいるということ。そのために、4,000社以上の不動産会社の人たちと一緒になって変えていこうとしたのがすばらしいと思いました。

簑部:単純に仲介をするだけでなく、不動産会社にマニュアルを渡したり、ユーザーにセミナーを開いたりとフォローまでされているのがすばらしかった。

佐々木:事業成長であると同時に、コミュニケーションとしての広がりもありますね。

② キーワード「人を想い、関係をあたたかくする。」

簑部:「人を想う」というのはずっと変わらないこと。「市場を創造する」なんていうと大きな話に思えますが、関係をつくるとか、つながりをつくるとか、そこを温かくしたり優しくしようというところに今後みんなが進もうとするときに、クリエイティブが貢献するのではないか。事業創出や市場活性化ももちろん大事ですが、それ以上に「つながり」をパーソナルな自分ごととして考えた方がアイデアを出しやすくなる気がします。

佐々木:コロナを経て、より人のことを考えなくてはいけなくなりました。その態度が企業にも問われている。多田さんいかが思いますか。

多田:私は社内で女性がどう活躍できるかの施策に取り組んでいます。まずは、隣にいる社員がどう働いているのかを知ることから。たとえば制作会社のプロデューサーとして、「この人はこの時間にご飯をつくる必要がある」と知ることで働きやすさをつくることができる。こういうことをずっと考えているので、このキーワードには共感しました。

〔ブランデッド・コミュニケーション部門 橋田和明氏〕

① イチオシ「サントリーホールディングス/GEKIAWA THE STRONG」

橋田:ブランデッド・コミュニケーション部門の「ソーシャル・インフルーエンス」カテゴリーでグランプリの作品です。メディアに大きな変化が起きている時代の新しいつくり方として、ひとつの礎を発明しています。動画の終わり方が「なんだ?」という感じなんですよね。これは、もう一度始まるループ構造になっているから。ソーシャルメディアの動画再生環境に合わせた工夫なんです。また若年層がターゲットなので、そこにウケるスピード感とわちゃわちゃ感で炭酸のシズルを捉えたのもすごい。

そしてこの作品は、100人のクリエイターが一緒につくっています。人気キャラクターがそこかしこにカメオ出演していたり、よく見るとクリエイターのクレジットや秘密の二次元バーコードがあったり。インフルーエンスするものがすべて入れられていて、それをどう活用していくのかの新しいところをつくれたと思います。

昨日、これをつくった栗林和明さんに「100人もクリエイターがいてうまくいったんですか?」と質問したんです。普通は大きくても10人程度のチームですから。ところが、「うまくいったんですよ」と。みんながひとつのストーリーに、つくりあげたいという夢に、情熱を注いでくれる状態になったのがすごかったと言うんです。中央集権的なつくり方ではなく、DAO的というか、分散的にみんなの情熱が集まるかたちにつくったのも新しい。

中村:DAO的なコミュニティはもとからあったんですか?それともこれのために組成して?

橋田:この作品のためにCDが声をかけて、集まりました。CG担当、キャラクター開発担当など、一人ひとりが自分の情熱でマックスのものをつくり、それを組んでいったと聞いています。

佐々木:おじさんが見ると「縦型動画の若者向けのものだな」くらいで終わっちゃうんですけど、細かい気配りの仕方とか、多様なクリエイティビティが入り込める仕組みまで考えられている。

橋田:変わっていく時代を楽しんでいるようなつくり方です。それは、我々クリエイターみんなが持つべき、変化に対する態度という気がします。

細川:自分が今日フィルム部門で選んだ作品とは正反対だと思いました。たったひとりの情熱でつくるものと、みんなの集合知。“共創のさらに先”のようなつくり方。どっちもおもしろいなあと思いました。

② キーワード「融けゆく時代。わたしたちは、企業のパーパスを自分ごと化できているのか?」

橋田:ブランデッド・コミュニケーション部門には、A~Dのカテゴリーごとに多様な作品が集まっています。変化として感じたのは、事業、広告主、広告をつくる人の関係性が融けてきているということ。クリエイティビティの発見は、どこのポイントから始まってもいろいろな可能性があるだろうと思いました。

上位にくる仕事には、真摯にまっすぐブランドや社会に向き合っているものが多かったです。それはなぜかと考えると、クリエイターが企業のパーパスを自分ごと化できている。企業のパーパスに自らが共感して、そこに向かって仕事をしているかどうか。企業のパーパスをどれだけ自分の血肉にするか。なんだったら、広告主の社員になったつもりで考える。その真摯な態度が仕事に出てきているのではと感じました。

佐々木:パーパスは表面的に捉えてしまうとうまくいかないし、広告主、クリエイターが共通の目的にできるときは強いですよね。広告主に近い立場として簑部さん、パーパスをクリエイターと共有して一緒につくることにはどうお考えですか。

簑部:社内の人間がまずは信じてそこに向かっていかなくては、と感じます。広告会社、制作会社の方と共有しているかということも大事。どこまでできているかなと、自分を省みました。

〔ラジオ&オーディオ広告部門 古川雅之氏〕

① イチオシ「エフエム群馬/特殊詐欺対策キャンペーン」

古川:おばあちゃんのリアルな声が、審査委員の心を打ち、票を集めました。企画者の実際のおばあちゃんに、おばあちゃんの知らない人が電話をかけて、孫になりすまして話すのを録音したものなんですね。エフエム群馬さんは2018年に、本物のオレオレ詐欺の犯人の声をそのまま流すという斬新な作品でグランプリを獲っています。それからずっと特殊詐欺対策のキャンペーンを続けている。

そもそもラジオは言葉に気持ちを乗せやすいメディアだと思います。個人的な好き嫌いや、本当のことを言っているかどうかなど、対象に向かうときの感情の起伏が手に取るようにわかる。声は、正直です。そして正直は心を動かします。聞いているこちらも、おばあちゃんの孫に対する想いが、話しだしたら止まらないのでわかるんですよね。「電話してくれてうれしい」「ずっとしゃべっていたい」というのがリアルに伝わってきて、そこに「僕のおばあちゃんは話し続けた、僕(孫)ではない赤の他人を相手に」というナレーションがスパッと入る。

審査委員は「母親に電話して大丈夫かどうか確認しなきゃと思った」と口々に話していて、それくらい効く広告になっていました。まさに声を使った作品だということで見事グランプリになりました。

中谷:聞いているだけでジーンときて、私も電話しなきゃと思いました。こうやってだまされるんだというのがとてもリアルにわかったので。このリアルが一番のマーケティング。

② キーワード「無駄と正直」

古川:コロナ禍で無駄話が減って、僕みたいに生まれてから無駄なことしかしゃべっていない人間からすると、毎日すごくつらいんですね(笑)。リモートで効率化されて、ウェビナーなどでナレッジもすぐシェアできる。簡略化して、早く正解にたどり着けるようになった。

その一方で、この“考えを正しく積み重ねた”先に何があるのかというと、ちょっと息苦しいと感じるところがあるんです。無駄を持っておきたい。無駄を改めて見直して、何の役に立つのかわからないものに囲まれながら、“偶然をつかむ力”を鈍らせないようにしないといけないなと。アイデアは積み上げて出てくるものもありますが、突然思いついたとか、何かと何かがひっついた瞬間に「バン!」と出る偶然もあると思うんです。そのために無駄を大事にしたい。

もうひとつ。コロナ禍前からみなさん、多すぎる情報のなかでスルー力をつけてきました。それに加えて、どれが本当の情報なのか、誰が本当のことを言っているのかを、瞬時に見抜く力をますますつけている。企業がどれだけキレイなことを言っても、「ほんまか?」という疑いの目が鋭くなっている気がします。だからこそ、企業も勇気をもって本当のことを言っていかないといけないのかなと思います。ただ商品を売るだけではなく、ブランドごと、存在ごと愛してほしいということであれば、さらけだして本当のことを言うべき時代が来ているのではないでしょうか。不安な時は本当のことを言ってくれる人の隣にいたいですから、「正直」もキーワードに入れました。受賞作のおばあちゃんも、正直な声がみんなを感動させたんだと思います。

佐々木:本質的なことがたくさん含まれたお話でした。きれいごとを言っている企業はスルーされる。そして無駄話の価値の大きさを、みなさん実感しているところではないでしょうか。

〔デザイン部門 太刀川英輔氏〕

① イチオシ「コワードローブ/キヤスク 着たい服を着る日常を、すべての人に」

太刀川:もしかしたら「デザイン」としてみると地味だと感じられるかもしれません。けれど我々のクライテリアは、「プロジェクトとしてデザインが効いていて、応援したくなるもの」でした。このプロジェクトが広がったとき、どんな世界が広がりそうか。その世界を応援できるかという視点で審査委員は判断しました。代表は、以前ユニクロに勤めていた方です。

ファストファッションはわざわざ直してまで着ないかもしれません。でもこのプロジェクトはリペアのカルチャーがないと成立しないから、リペアを生業とする人を応援することにつながります。そしてクリエイティビティが本来服飾で活かせる領域は、いろいろなカスタマイズをしたりアジャストしたりできることで、服のカスタムデザインはまさにそれ。昔は仕立て屋さんがあったけれど、いまそういったクリエイティブから距離が遠くなってしまったファッション業界のなかで、「ちょっと変えるだけで着やすくなる」というクリエイティブの力を使っているわけです。しかも、ソーシャルインクルージョンでもある。障がいのある方のためにとおっしゃっているけれど、シニア層にもよいし、ズボラな俺にもいいよねということなんですよ。このサービスでは、いまのファッションブランドにはできていない未来の要点が、同時にいくつか実現できているものなんです。

この先にあるのは、「服をもっと自由にしよう」「服をもっとサステナブルにしよう」「服でつながる関係がもっとあるはず」というメッセージ。これが「ああ、いいじゃない……!」となった大きな原因でした。

佐々木:デザイン部門でこれが選ばれるのはおもしろいです。価値の創造ですね。イノベーションの視点で見ると、中村さんいかがですか。

中村:デザイン部門でこれが選ばれているのがかっこいいと思います。審査委員の目のたしかさを感じます。アートと比較すると、アートが「問い」で、デザインが「解決」。課題をデザインそのものが解決しているということに納得がいきます。高齢化社会でこれからのニーズもついていくし、事業性としてもおもしろいのではないでしょうか。

佐々木:デザインという言葉を狭い意味でとらえず、破壊的に拡張してくれたと思いました。

② キーワード「バイパス」

太刀川:コロナ禍は「分断」でした。分断をつなぎたいと思ったし、その方法は端的であった方がいい。先ほどのラジオ&オーディオ広告部門のイチオシ作品も、端的でとても好きでした。つながっていないところをどうつなげるか、とんちを問われるのがクリエイティブ。コロナ禍で分断したところでも、つなぎ方を変えたらうまくいくことはある。身体でもたとえ別の血管だったとしても生き永らえたりするじゃないですか。そういうところで世の中は更新されていくはずです。

我々がフォーカスしたのは、「それで何と何がつながったのか」です。つながった先の景色がちゃんと見えるものかどうか、審査委員で相当対話を重ねました。「応援できるプロジェクトである」と判断する際に、空間的に見て中身「クラフト」がよくできているかという点と、外側「社会」との接点が創出されているかという点を見ました。過去の文脈を背負っているかとか、ポジティブな未来につながるかとか、過去と未来でそれぞれクライテリアを出しました。

クリエイティブの話は“過去から見ての新しさ”になりやすいけれど、「バイパス」を考えたときに社会とどうつながって、未来がそれでいい感じになるのかということを判断材料にしました。

グランプリ作品は、もしかしたらクラフトをもっとよくできるかもしれないし、もっと新しさのある仕様ができるかもしれないけれど、それを超えた“ポジティブな未来にファッションを向かわせた”というケースとして浮かび上がるだろうという方にかけました。見えない側に張ったんですよね。それは、まだ存在していないバイパスのつながりは目に見えないから。

佐々木:バイパスと聞くとつい、効率のいい近道という風に考えてしまうけれどそうではない。違う価値を繋げるという。

古川:人の心が動くか、行動に移すか、さらに態度が変わるかというのが広告の目指すべきところ。グランプリ作品は、デザインで解決するというのが鮮やかです。ラジオ&オーディオ広告部門のグランプリ作品にしても、聞いた人のうち何人かでもおばあちゃんに電話をしたならバイパスになったということだと思うので、納得です。

〔クリエイティブイノベーション部門 中村洋基氏〕

① イチオシ「NOT A HOTEL コネクテッドハウス」「社長のおごり自販機」

中村:この部門の現在地とこれからを表すうえで、この2つが多様性を示すと思いました。「NOT A HOTEL コネクテッドハウス」はグランプリ作品。著名な建築家がつくった夢のホテルを、自分の別荘地として区分所有できるというものです。部屋ごとではなく、時間ごとにすることで、手の届きそうな価格帯で買うことができるし、ほかの人を泊まらせることもできるという新しいビジネスモデル。

そして、ひとつNOT A HOTELを買うと、ほかのNOT A HOTELにも泊まれるというインセンティブがつきます。このホテルには電気のスイッチがついていなくて、タブレットなどでどのホテルも同じUIでコントロールできるというのもポイント。どこに移っても住んでいるように過ごせるとことを突き詰めていて、ビジネスモデルとしても完全無欠。

ただ、分割所有しても高額ではあります。12分割してもハードルが高い。そこで、それをさらにスライスできる権利をNFTとして出した。NFTは今ブレイクしていて、開始早々7分で完売するようなものもあります。でもこのNFT何に使うんだ?とあやふやなものもあるなかで、これは明確に所有権として「訪問」「二次流通」ができるので解像度の高い使い方。このこともグランプリに選ばれた理由となりました。

「社長のおごり自販機」はゴールドのなかでもトップに近いです。昔からこのプロトタイピングは存在したのでご存じの方もいると思うのですが、会社に設置したこの自販機は、2人の人間が同時に社員証をかざすことで無料で飲み物が2つ出てくる仕組み。会社の福利厚生ですね。

いまはリモートワークが進んで、仕事をする「DO」の部分は効率的になったけれど、「BE」が欠落しています。すると社員同士の関係が希薄になり、「なぜこの会社に所属してるんだっけ」という感覚になってしまうのが経営者の悩み。審査委員の西野亮廣さんが、「不便をわざとつくるのがコミュニティづくり」と話されていたんですけど、たしかにそうだ、ということで票が集まりました。このプロトタイピングをつくったのは広告会社で、どちらかというと広告的アイデアに近いと思います。

この2つの作品のコントラストが、今回のクリエイティブイノベーション部門。まだ若い部門ですが、とにかく新しいイノベーションを起こしているスタートアップ、クラウドファンディング、企業の新規事業、大学の研究プロトタイピングから広く応募を集めました。結果、応募数は150%に増加した、伸び盛りの部門だと思います。唯一、広告とまったく関係なくてもよい部門であり、それにもかかわらずACCのなかにある。2つの違う土俵で戦っている作品がグランプリとゴールドで拮抗しているということ自体が、この部門を表しています。

② キーワード「ビジネスクリエイション」

中村:パンデミックで世の中のDXが一段階アップデートしました。リテラシーも一段階上がって、ネットにお金を払うことに抵抗もなくなっていっている。

これまでものを売るために広告を打ってきたけれど、実際そのものの売り上げに関して広告屋さんはそんなにコミットしていません。今後は、もっとコミットが必要になったり、NFTなどを使って新しいビジネスアイデアで直接売りにつなげるようなことが求められてくるのではないでしょうか。難しくなっているのと同時に、大きなチャンスが来ている。デジタル分野で言えば、ここ20年ずっとチャンスの連続ですね。ここで勝ち、名乗りを上げるクリエイターが出てきているし、もっと出てこられるだろうなと思ってこのキーワードをあげました。

橋田:ブランデッド・コミュニケーション部門にも、ビジネスクリエイションから仕組みをつくるという仕事はいくつか応募されていましたが、NFTの応募はまだなかったですね。ただ、僕らの仕事の本質は、人の心を動かすということに帰着します。そちらからアプローチしながら、進化する技術をとらえ、ビジネスクリエイションに挑戦する、ということが重要だと思っています。

佐々木:人の心を動かすことを武器として、その結果ビジネスを変革・成長させていくというアプローチと、イノベーターとして新しいビジネスをつくって人を動かすというアプローチ。両方同じところに向かっていくのかな。

中村:これだけNFTが売れているということは、逆にここから冷めていくと思うんですけど、あの実態は単なる600×600のJPEGとかなんですよね。たいしたスペックもないものに対して、トレーサビリティをつけることで価値をつくったり二次流通が可能だったりさせている。Web3といったワードに惑わされず技術として考えると、新しいことが生まれてくるだろうなあと思います。

〔メディアクリエイティブ部門 中谷弥生氏〕

① イチオシ「あの夜を覚えてる」

中谷:この部門では、メディアの使い方がおもしろかったり、「メディア×メディア」が秀逸な企画に賞をお渡ししています。これはグランプリを獲った作品で、ひとつのドラマをラジオと配信動画で生放送したという点で圧倒的熱量がありました。結果的にTwitterで「ラジオ好き」がトレンド入りするなど、ラジオのブランドイメージ自体を高めました。

② キーワード「パーパス×圧倒的熱量」

中谷:上位にくる作品はどれも、パーパスがはっきりとしていました。「あの夜を覚えてる」の大きな目的は、ニッポン放送のオールナイトニッポンが55周年というだけではなく、いま一度ラジオの魅力を伝えたいというもの。生放送で、17台ものカメラを使って。審査委員にテレビ局の方が3名いたのですが、ゾッとするようなことだと。圧倒的熱量でやり遂げたことだとわかります。

また、「THE SNOW COMIC」は、雪原をひたすら踏みしめて、その足あとで『ゴールデンカムイ』の大きな絵を描いたOOH作品。シルバーを受賞したのですが、圧倒的熱量を感じました。先ほど「無駄」の話が出ましたが、そこを含めて感動するような作品が上位にきたと感じています。

古川:オールナイトニッポンは学生時代にずっと聴いていて、そこでつくられた自分もあると思います。思い起こせば、ラジオは古くから双方向のメディアでした。ハガキを送ると生放送で読まれて、自分の書いたものがラジオから聞こえてきて感激したり。ファックスでリクエストした曲が流れてきたり。グランプリ作品の、「生放送の動画でリスナーからのSNS投稿がリアルに関係して行く」というのは新しいようですごくラジオ的。ぐっとあのときの気持ちに戻りますね。

佐々木:ラジオはいまこそ、温かいインタラクティブメディアとして大事ですね。

中谷:このドラマのなかでも、リスナーからの投稿を生で読んでいるんです。「スタッフ」「パーソナリティ」「リスナー」三者という、ラジオの原点を生で表現した。

佐々木:いまのテクノロジーがあるから、こういうチャレンジができたんですよね。

〔フィルムクラフト部門 多田真穂氏〕

① イチオシ「大塚製薬 ポカリスエット/「羽はいらない」篇」

多田:クライテリアは、制作技術によっていかにアイデアを最終的なクオリティに飛躍させたか。ゴールド以上の作品はすべて巧みで、説明がなくても一見してすごいのがわかります。今回イチオシに選んだのはシルバーを受賞したポカリスエット。ビハインドが公開されていて、そちらもプロモーションになっている。本編だけを見たら、そんな撮影をしているとは思わないような制作シーンで、自分がプロデューサーだったらロケでやるなんて尻込みしてしまうと思います。

これは自然光にこだわったり、偶発的な光のハレーションを使ったり、自然の雲が「ポカリスエットらしいな」というトーンをつくっている。“自分のあるべき姿に向かって汗をかいて生きるすべての人に寄り添って力になりたい”というメッセージを「FIND MY WAY」というCMテーマで具現化している。

言葉を選ばずに言うと、この手法は「スタッフが暴走しているのでは」と思われがちです。そういうケースもあるかとは思いますが、これは柳沢翔監督をはじめとした制作技術スタッフが、映像の力を信じて、ブランドのメッセージに向き合った結果の手法。これを続けているのがすごいと思いました。

細川:こちらはフィルム部門でもシルバーを受賞しました。制作陣の情熱があふれていて、制作している人たち自身も思いきり青春しているというのが伝わってきた。ブランドメッセージともそれがリンクしていて、熱量が最終的に人に伝わり、心を動かすんだなと改めて感じました。

② キーワード「気分の共有」

多田:クラフトでメッセージを伝えるというのは当然の義務ですが、ブランドやメッセージの持つ“気分”をちゃんと伝える、具現化して共有するということが、制作のアンカーをあずかるクラフトチームの力だと思います。

森ビルの「DESIGNING TOKYO」に関してもその点での評価があり、「時代の移り」をカメラの浮遊感で表現しています。音楽で抜け感をつくって普遍的な読後感にしていて、メッセージの持つ気分を、細かいクラフトで共有している。クラフトの可能性を感じました。気分を伝えるのは高度なことで、ちょっとでも計算が狂えばできません。

佐々木:コロナ禍では制作スタッフが本当に大変だったと思うんです。いま僕らはもう一度、その熱を入れなおすことが必要ですね。

〔フィルム部門 細川美和子氏〕

① イチオシ「奇譚クラブ/カプセルトイの歴史」

② キーワード「ひとりの情熱とみんなへのユーモア」

細川:コロナ禍で、いい意味でも悪い意味でも世界中がつながって、誰ひとり無関係ではいられない、ということがわかりました。それはネガティブな面だけではなく、たったひとりの行動やメッセージが世界中に届く時代に生きてるんだということを、みんなが感じた期間でもあったのかなと。その時期を経ての審査だったと思うのですが、このCMの場合はADでもある藤井亮さんが自身の圧倒的な熱量でつくられた。彼の作家性やこだわりがCMのなかに満ち満ちていて、その熱量に「悪夢にうなされそう」と話した審査委員もいたくらいで(笑)。たった一人の熱量でもここまで届く、こういうものを目指したい、とそれぞれがクリエイターでもある審査委員が勇気をもらって票が集まりました。Bカテゴリー(Web上の公開映像)ならではの特性を活かしながら、ひとりの情熱を最後まで貫き通せた例。それがソーシャル上で広がった。見た人全員が好きにならなくても、熱狂的に好きだという人が現れてシェアして。それは今後の広告制作にとても示唆があると思いました。

もうひとつ大事だと思ったポイントは、そこにユーモアがあるということ。これからの時代には、みんなに対するユーモアが必要だと思います。選ぶのはひとつだけと言われていたので、今日話すかどうか迷った作品に、青山商事の「コロナ禍の孤独ストレスを癒やすスナックママ型AIチャットボット『よしこ』」があって、社会課題を解決しようとしているのだけれど、とてもユーモアのある仕上がりになっている。正義をつきつけるというより、ユーモアで解決したり、メッセージを伝えていく姿勢がますます問われると思います。先ほど「分断が広がった」という話が出ましたが、それを避ける意味でもユーモアという人間の力が必要になっていくし、みんなも求めている。

中村:奇譚クラブのフィルムを観たとき、「藤井君だな」と思いました。圧倒的ですよね。すごい……。

細川:(笑)藤井さんとわかる人にはわかってしまう、個性が最後まで出ているのがすごい。橋田さんの紹介した「みんなとつくったもの」と、藤井さんの「ひとりでつくったもの」を頭の中で比較しながら、いろいろなやり方があるなと思いました。でもよく考えたら、どちらもひとりの情熱から始まっているんですよね。圧倒的情熱、熱量にみんなが惹かれて、パワーが集まっていく。

中村:この作品に関してはわからないのですが、藤井さんは全カットを自分で書くんですよね。片や100人の集合知。1と100の戦いで、両方グランプリを獲っているのがおもしろいですね。

細川:多様性が、それぞれの部門の受賞作にもあるのはいいことですよね。

多田:この作品はフィルムクラフト部門に出品されていなかったのですが、出ていたらよかったと思いました。全部で15分、拝見しているとあっという間。ずっとボケ倒していて、ディテールのディレクションに嘘がない。過去のつくり方にリアリティがあって、こういうことがクラフトだなと。

細川:本当はぜんぶ嘘の歴史なのに、めちゃめちゃ誠実につくっている(笑)。

橋田:ブランデッド・コミュニケーション部門(Bカテゴリー)でもシルバーを獲っています。「大嘘博物館」という展覧会も催されたんですよね。展覧会では、動画だけではなく一つひとつの展示もすべて嘘で固められた、すべて手作りという情熱。ガチャガチャという小さいボケの集まりというシズル感があります。

細川:カプセルトイという小さい世界に詰められたマニアックな情熱と、このフィルムが呼応しあっています。キタンクラブというブランドのカラーも出ているし。

カンヌライオンズでは、「The Unfiltered History Tour」がグランプリを獲りましたね。大英博物館の展示品を、奪われた植民地側の視点で解説していく。これはイギリスにとって不都合な歴史のツアーですが、歴史にはそれぞれの国にとって違う視点があるんだということを世界に示した。そのように真実を鋭くつきつける形でのカンヌ受賞作が多いように今年は感じています。

一方でこちらは、ユーモアで「実は歴史ってこんな風にも捏造できるんだよ」とか「歴史って何?」ということを伝えているように感じています。それって実は豊かな文化というか、教育という面でも力を持っているのではと。

佐々木:みなさんの話から、パンデミックを超えるための情熱が必要だし、人の気持ちや気分がしっかり入っていくことが大切。無駄と効率は反対のようでいて、両方大事という話もありました。新しい価値をつくるとか、繋げていくということも。クリエイターには、それができる。

太刀川:いかにクレイジーになれるかということと、いかにフィットできるかというのは両立が難しい。でも、クレイジーを避けて、当てに行くだけでは世の中が変わらない。同調圧力への適応の結果となりがちななかで、圧を超えていくようなクレイジーなやつがはまれば世の中が変わる。例えば奇譚クラブの作品は、変化への勇気になるのではないでしょうか。僕らは「クレイジー」と「フィット」の2つの競技をやっているのではないかと思うんです。この2つが一致しないと無力になったり、暴力になったりする。両立は難しいけれど、その一致を諦めないこと。僕自身も、その一致をがんばろうと思いました。

簑部:クリエイターの方は、人に寄り添うのが得意だと思います。ただ、自分自身に耳を傾けて素直につくってみるのもいいことかなと。空気を読まずに熱中していることに突き進むということも、クリエイティブが突破していく道筋なのかなと思いました。世の中が変わるときには流れも見なければいけませんが、情熱も持っていればいままでにないものが生まれるという可能性を感じました。

〔クリエイターたちへの言葉〕

細川:ひとりの思いに動かされて、影響が広がっていく。そのためのプラットフォームも、世の流れもできているように思います。もちろん人の声も聞きながらですが、何より自分の情熱を大事にして、自分の心との対話も忘れることなく、ものをつくっていってくれたらと思います。

多田:コロナもあったし、DXが進んでメディアが増えて、制作会社はいろいろなことをしなくてはならなくなりました。それで少し、クリエイティブをやっている実感が薄れているかもしれません。今回評価された作品は、“クリエイティブをやっている”実感値の高いものが多かったんです。「私たちのやっていることには可能性があって、積み重ねが世の中を変えるかもしれない」と自信をもって進んでいってほしい。自分もそうでありたいです。

中谷:最新のテクノロジーでできる仕掛けで、若いクリエイターがおもしろい施策をたくさん出品してきてくれました。いまのおもしろいテクノロジーで、びっくりするようなクリエイティブをつくっていただければと思います。

中村:今日、意見を変えました。キーワードに「ビジネスクリエイション」をあげましたが、それは僕らおじさんが勝手にやるので、若者は無駄をたくさんつくって、世の中の気分や見えなくなっているものを具現化して、新しい表現を目指した方がきっと得なんだろうなと思いました。

佐々木:中村さん、20代のころ無駄なこといっぱいやってましたよね。

中村:マウスカーソルを動かすと局部が上下動するとか、そういうのばかりつくってましたね……。

太刀川:クラフトを持っている人は、突き抜けて変えられることを変えてほしい。そしてどこにそのカギ穴となる分断があるのかを探してほしいです。「こういう社会になるといい」という目線を持っている人が、もっとクレイジーなやり方をしていいんだと。さっき話に出たように、クレイジーとフィット、僕はそれを変異と適応と呼んでいますが、そのバランスの間に本当にすごいものが出てくると思うんです。今回も両方の目線を持ったうえで、掛け算のできているプロジェクトが受賞していました。

変わらなきゃいけないときは、いずれにせよ誰かが変えます。それが応募者のみなさんでもいいのではないかと思います。

古川:ラジオ&オーディオ広告部門に限って言うと、グランプリ、ゴールドからブロンズまですべてにアンダー29の受賞者がいました。ラジオCMは企画、キャスティング、演出、編集までひとりの想いがのせやすい、貫いてつくりやすいメディアです。若い方々、どんどんラジオ&オーディオ広告部門にご応募ください!

橋田:フィールドが多様化していますが、とにかく一本、自分の武器を磨きあげてほしいです。自分が好きな領域の武器を育て上げてから、いろいろなことをやっていく方がいいと思う。そこを信じて、まっすぐ進んでほしいです。

簑部:マーケティング・エフェクティブネス部門ですが、「事業側も汗をかいているか」という議論もします。プレゼンを受けていると、自分たちの想いが強いかということが透けて見えたりもするので。事業側も、クリエイティブのみなさんと一緒に、負けずに、やっていくことが大事だと思っています。

佐々木:2日間のTOKYO CREATIVE CROSSINGで、「いいな」「悔しいな」という受賞作を見て、また明日から走り出せる言葉をこのセッションでいただけたと思います。次の時代を僕らが「始めるぞ」と言えば、明日から始まるわけです。走り出す方向が見えたり、そのためのエネルギーがみなさんの手に渡ったのだとしたらうれしいです。ありがとうございました。

「TOKYO CREATIVE CROSSING 2023」もどうぞお楽しみに!