審査委員長クロスファイア NEW NORMAL CREATIVITY

~審査委員長が受賞作から読み解くこれからのクリエイティビティ~

ニューノーマルの時代に我々のクリエイティビティが持つ可能性とは? 「TOKYO CREATIVE CROSSING」生配信の中で全部門の審査委員長が登壇し、それぞれがピックアップした受賞作品を紹介しながらクリエイティビティが向かうべき方向を読み解いた。

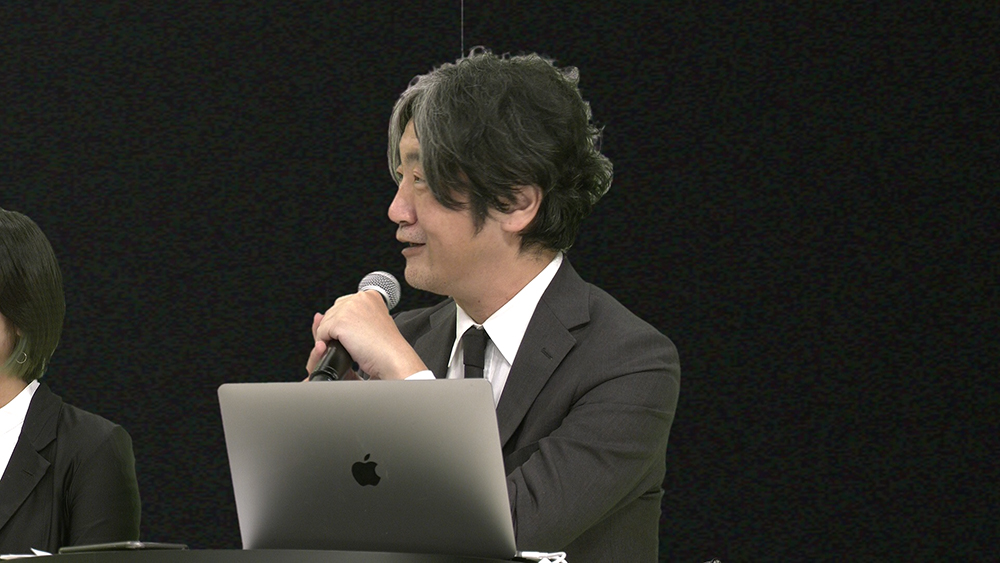

【ファシリテーター】嶋浩一郎氏

【審査委員長】

マーケティング・エフェクティブネス部門 鈴木あき子氏

ブランデッド・コミュニケーション部門 菅野薫氏

フィルム部門 多田琢氏

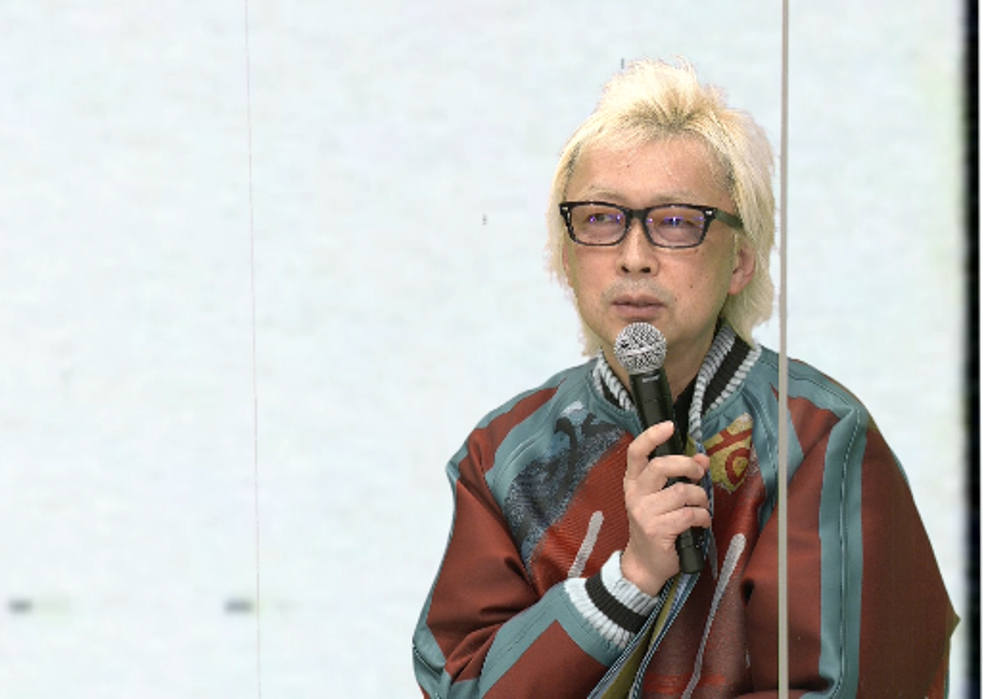

メディアクリエイティブ部門 箭内道彦氏

ラジオ&オーディオ広告部門 井村光明氏

デザイン部門 永井一史氏

クリエイティブイノベーション部門 米澤香子氏

巻き込んで、長期で結びついていく

嶋:アフターコロナの時代に日本のクリエイティビティはどこへ向かうのか。クリエイティビティのトップランナーである各部門審査委員長の皆さんとディスカッションできればと思っています。事前に、それぞれ審査した中から「未来を感じる」作品を選んでいただきました。それらを見ながら、選んだ理由とともに、クリエイティビティはどこに向かうのかというお話ができたらと思っています。

鈴木氏チョイス

・「4年半の茶山台団地再生プロジェクト」-上映-

・「#NoBagForMeプロジェクト」

鈴木:団地の衰退が社会問題となっている中、住民を主役にしてサポートに回り、課題に対して成果を出しています。新しい住人と昔からの住人で断絶が起こる恐れもあったと思うのですが、そこにとても注意を払って、みんなが主役になって楽しめるようにしていた。本当に素晴らしいと思いましたし、何より私も住みたいと感じて。

嶋:団地の老朽化や入居者の減少といったかなり難しい課題に挑戦していると思うのですが、成功のポイントはどこなのでしょう。

鈴木:巻き込み力の強さで、住民の方を主役にしたところだと思います。住民の方が自主的にウェディングパーティーを企画するまでにコミュニティを育てたのはすごい。

嶋:こちらから企画を出すのではなくて、住民の要望を吸い上げて仕組みをつくって合意形成している。すごいことですね。ブランデッド・コミュニケーション部門の審査委員長である菅野さんも、この仕事を選んでます。

菅野:PRカテゴリーでもゴールドになった作品です。このような課題を受けたとき、広告業界の人間は瞬間的な花火のような施策を考えがち。でも、時間をかけてしっかりコミュニティの中に入っていくこの粘り強さとか、本質的な課題を解決しにいくアプローチを見ていて、これまで以上に、クライアントやコミュニティとパートナーシップを結んで長く粘り強く結果をだせるように協業していくという仕事に可能性を感じました。

嶋:15秒でドーンとコミュニケーションするのも大事だけれど、DtoCビジネスなどとなると生活者やコミュニティと長期継続するコミュニケーションがとても大事になってきますね。

菅野:そうですね。この例は団地でしたが、経営に対してもそうです。瞬間的にいいモノをつくるというだけではなくて、中長期的にコミットして課題解決に向けてパートナーシップを結んでいくことが、評価すべき軸のひとつに更になっていくのでは、と感じています。

嶋:長期的になればビジネスモデルなどの構造も変わりますよね。そこまで含めて考えさせられる作品でした。

鈴木:「#NoBagForMe」は、生理用品のキャンペーンです。海外の広告賞では生理をタブー視しないキャンペーンが受賞していますが、日本では難しいのかなと思っていたんです。これは生理用品を買うときに紙袋に入れられることが、生理をタブー視している象徴なのではないかというインサイトに気づいて展開されたもの。今日プレゼンを聞いてすごいなと思ったのは、このキャンペーンに賛同したインフルエンサーから流通やユーザーに広げていく巻き込み力。これも一過性ではなく長く続けられようとされているもので、そもそもユニ・チャームさんのパーパスが「女性のQOLを上げる」こと。その覚悟が感じられました。

嶋:団地の話もそうですが、始めたら覚悟を持ってやり続けなければならないコミュニケーションが増えています。

井村:企業が商品に想いを込めるだけでなく、気持ちを前に出すことで一市民として受け入れられていく風潮がありますよね

嶋:商品の存在理由をちゃんと話していく形にマーケティングが進化している気もします。鈴木さんは「みんなで育てる」「みんなを巻き込む」とキーワードを出してくれました。

鈴木:いくつかの方向性の中のひとつとして。特に今年は1カ月先もどうなるかわからないような状況の中で、周りの方々と一緒につくっていき、かつ出して終わりではなく一緒に育てていく、そういう在り方があるのかなと思いました。

嶋:トヨタ自動車の豊田章男さんが「モビリティ社会を変えていくのは、トヨタ一社だけではできない」とおっしゃっていました。いろいろなプレイヤーを巻き込むためにパーパスが必要になって来ているんだとも感じます。

クリエイティビティは

人間についての技術

菅野氏チョイス

・「記事から株が買える投資サービス・日興フロッギー」-上映-

・「4年半の茶山台団地再生プロジェクト」

嶋:私も審査に参加して、コロナ禍に対して一番早く様々な企画が出てきた部門なのではと思いました。

菅野:特に、PRカテゴリーに顕著でしたよね。社会的な重要なテーマを顕在化させる部門なだけに、この瞬間に、コロナ禍に、何ができるかと動いた作品が多かった気がします。「ドラえもん STAY HOME PROJECT」もそうだし、いわゆる広告的なアプローチというよりは、社会的な課題を投げかけてつなげていく作品が応募されるカテゴリーなので、社会性が大きく反映された印象です。

僕が選んだ「日興フロッギー」は、デジタル・エクスペリエンスカテゴリーのグランプリでもあります。わかりやすさや、派手さのあるアイデアではないけれど、長い時間をかけて継続するサービスそのものをつくりだし、実際に行動変容するところまで、課題が解決するまで、しっかり寄り添ってやりきっている。特に今後デジタルトランスフォーメーションやUXといった分野にクリエイティビティがどう関与していくのかと考えたときに、ひとつの方向性を指し示すものとして評価されました。

嶋:デジタルトランスフォーメーションはそのままサービスの開発と直結ですもんね。

菅野:そうなんですよね。ビジネスに直結した課題にクリエイティビティがどう寄り添えるか、という部分が僕らの仕事の拡張につながる。このように「記事で得た情報がそのまま買いという行動に直結できる」インターフェースをつくり、行動のハードルを下げながら、文化や知識を豊かに提供することに貢献している。このような仕事は、僕らのこれからのひとつの方向性を指し示しているのではないかと感じました。

箭内:自分もこれで株をやってみようかな、どうしようかな、と思いながら見ていましたよ。しかし、今日はもう最初から「ACCこんなことになってんの!?」と感じています。こうして横に通してみると。自分も広告という概念を拡張しようと努力してきたつもりだけど……もう広告という言葉じゃないね、我々のやっていることは。

嶋:そうかもしれないです(笑)。

箭内:広告じゃなかったらなんて言います?

嶋:それこそ、「新しいクリエイティビティの発露」なんじゃないですかね。

箭内:そういうことなんだなあ。部門ごとに磨きこんでいくのもあるけど、あっちでやっていたものをこっちに持って来たり、フィードバックしたり、出稼ぎに出たりと、今まさにどんどんクリエイティビティの発露が求められている。

嶋:事業そのものがクリエイティブだと思うので。デジタル・エクスペリエンスのような領域は事業をつくる仕事とニアリーイコールですし、もっとクリエイティビティが発揮されていくと思います。

米澤:そして「続ける」ことが本当に大事になってくると感じています。世の中に浸透するかどうかという項目がクリエイティブイノベーション部門のクライテリアにもあるのですが、「ゼスプリ(「BRAND RELAUNCH PROJECT」)」を見ても長年継続して、浸透させ続けている。

菅野:プロモーション/アクティベーションカテゴリーのグランプリが「ゼスプリ」です。この部門では派手でわかりやすいクリエイティビティだけでなく、地味だったとしても地に足がついていてビジネスに美しく貢献しているものを褒めたいという意思がありました。「日興フロッギー」や「ゼスプリ」に関しては、疑いなくしっかり役に立っていて、意味のあるデザインでありクリエイティビティの貢献があったと判断しました。

嶋:「日興フロッギー」はある意味デザインの仕事だったと思うんですけど、永井さんいかがですか。

永井:まさしく新しい顧客価値のデザインだと、デザイン部門の審査でも同じような議論がなされました。ビジネスにきちんと寄り添っていて、メディアと投資の掛け合わせの妙があると評価しました。

嶋:菅野さんからは「クリエイティビティは人間についての技術」というキーワードをいただきました。

菅野:「アフターコロナはいったいどうなるの」という変化する部分に関する質問に対して逆張りをするような言葉なんですけど、コミュニケーションは人間と人間の間にあるものだということは未来永劫変わりません。我々クリエイティビティはコンサルだったりデジタルトランスフォーメーションだったりと、これまで広告の人たちが扱わなかった領域で活動していくわけですが、本質的には人間と人間の間にあるコミュニケーションのプロ。人間についての洞察や、どう心に触れていくかという技術がベースであり、そこに自信をもって新しい領域に踏みだしていけるのではないかと思っています。

嶋:このイベントもオンラインで開催しているし、ズーム会議が普通の世の中にはなりましたけれど、コロナを経て我々が気付かなきゃいけないのは、変わらない価値というか、コロナ前と今も変わっていたないことなんじゃないでしょうか?

菅野:技術は「変化していく」ことばかり気になってしまいますが、僕らの本質的な技術の価値は「社会に対して何ができるか」という部分であり、そこは変わらない。そこを自覚していないと、どこに行っていいのかわからなくなりそうなぐらい領域が広がっているので。

嶋:それぞれのブランドが何のために存在しているのかとか、広告のクリエイティビティが何に役立っているのかという本質的な。

菅野:変化を見れば見るほど、変わらない部分に気づきます。やっぱり僕たちは変わらないし、この技術は絶対に役立つはずだという自信につながればいいなと思っております。

余白を持てるか? 悪手を打てるか?

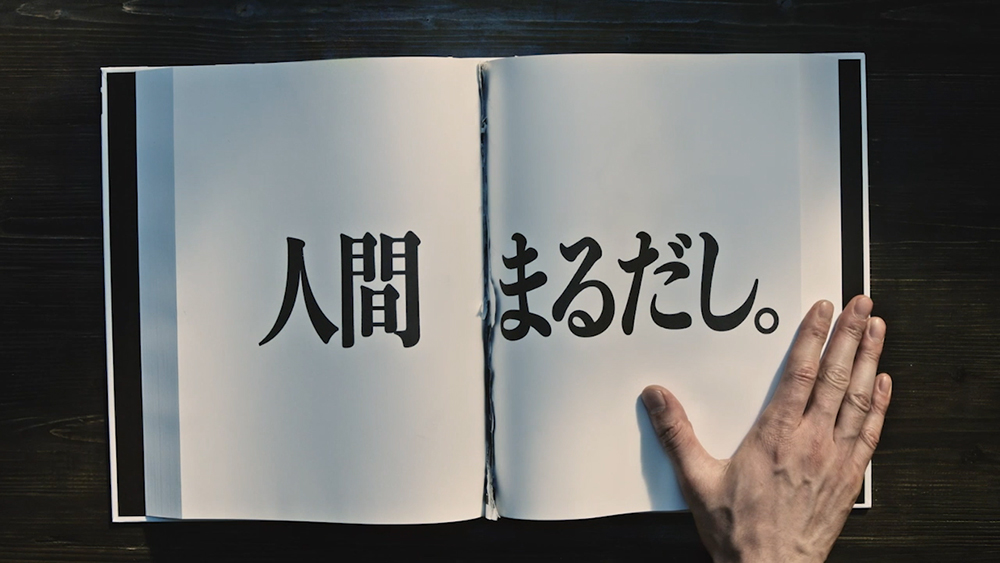

多田氏チョイス

・「Netflix 人間まるだし。」-上映-

・「KANEBO『I HOPE.』」-上映-

多田:今回のテーマについて大切だと思ったことが2つあって、ひとつが「若者と余白と哲学」。NETFLIXの作品には、あえてネットサービスがテレビCMであのメッセージを打つという挑戦を感じました。「きれいごとばっかり言ってんじゃないよ」「縮こまってんじゃないよ」と。NETFLIXが今まさにやっていることを体現している。しかもなかなか日本ではできないことを実現していて、そのメッセージというか「哲学」を突き付けてくる熱さがあります。その不良性も好きですね。今の時代優等生しか出てこられなくて、ちょっと悪いことするとバーッと。

嶋:コロナに対する自粛警察とかね。

多田:好きな俳優はみんな不良だったしね。このNETFLIXのCMの制作者も、あとで見たら若い方だったんです。若き不良の健全な叫びだったわけですね。

嶋:建前を表現することも多い場所に本音で乗り込んできた感じがしますね。井村さんも「本音と建前」の話をラジオ&オーディオ広告部門の審査会でしていました。

井村:これまでは「本音VS建前」の時代だったから、議論が白熱しても「とはいえさあ」というクッションがあったと思うんです。でも今は「本音VS正論」になっちゃっていて、どちらも折れずギスギスしやすくなっている。どんなに正しいことを言っていても、丸くする技術が必要なんじゃない?ということを話しました。

嶋:今、新しい本音が湧き出てくるんじゃないかという胎動を感じています。多田さん「余白」というキーワードも挙げていただいているんですが、これについてはいかがですか?

多田:カネボウの「I HOPE.」のディレクターも若い世代ですが、圧倒的な映像力と音楽の組み合わせがよかった。審査の過程では「本当に商品に結び付くのか」という意見もありましたが、今はなんでも「言語化」「共有化」「見える化」でそれができていないと弾かれてしまう。このCMは全てを明確に限定せず「あとはみなさんの人間の感性を信じたいです」と見ている人に委ねている。その余白を大事にしているところのが、個人的には好きなんです。余白がない映像やコミュニケーションは息苦しくなっちゃうんじゃないかな。

嶋:そこがもうひとつの大きな流れという風に感じます。余白をつくるとオーナーシップを受け手に託すことになって、そこでカルチャーの共創ができていくんじゃないかと。

多田:もうひとつのキーワードは「悪手を打てるか?」。今後、広告界の仕事は結構AIに持っていかれると思うんですよ。古今東西世界中の広告事例はデータ化される。それを集積して解析してディープラーニングさせたら意外とおもしろいのができちゃうと思う。ストラテジーとかも考えてくれるだろうし。でもAIは敵ではないし、共存して利用していくのが一番いい。そうならざるを得ないと思うんです。将棋の藤井聡太君がいいモデルで、彼はずっとAIを相手に将棋をさしてきて、AIが「悪手だ」と判断した手で逆転している。完全に不利な状態から、その一手で勝った。

嶋:DX化が進んで「最適化」「最速化」と言われるときに、ちょっとはみ出したことができるかどうかと。

多田:失敗によって成功することがある。発明は実は失敗の結果だったりもありますし、人間の脳は数パーセントしか使われていなくて、おそらく眠っているところに大きなソリューションがある。そこを信じるかどうかということで、「あえて悪手を打てるか」と。

嶋:クリエイターに対して勇気を与えてくれる一言ですね。

「コロナだから」は

逆に時代にはまらない

たしかなのは人間の感動、心の揺らぎ

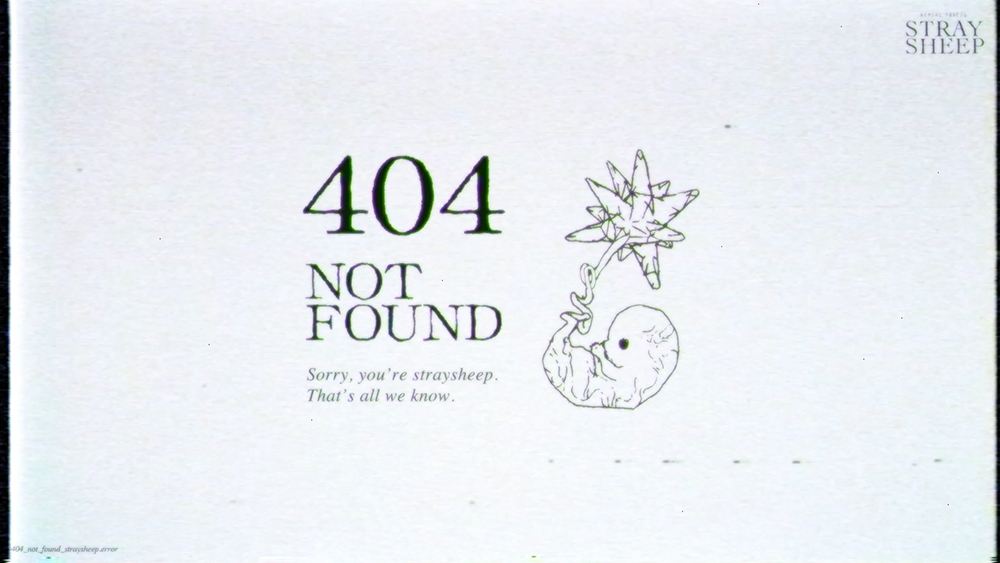

箭内氏チョイス

・『感電』MV YouTub公開企画〔STRAY SHEEP CODE〕

・ZOZOTOWN「ZOZO歌謡祭」 -上映-

箭内:審査会の中でZOZOがずっと暫定一位だったのですが、最後の最後で「こういう時だからこそ新しいものを称えたい」と審査委員の一人が言ったら雪崩のように『感電』がグランプリに決まりました。この2つはとても対照的で、新しいものを見たくなっちゃう気持ちと、懐かしいものを見たくなっちゃう気持ちの両面ですね。反動とか対立ではなく、そこで人は揺れ動きながら前に進んでいるんだなと感じました。ちなみに僕はどうしてもZOZO歌謡祭が苦手で……僕は票を入れない審査委員長なので、得票には関係なかったんですけど。そもそも替え歌に抵抗があって。歌はリリースされたら、それを受け取った人のものだと思っているので。僕にもそれぞれの歌に大事な思いがあるので、勝手に歌詞を変えないでほしいと。

嶋:そ、そこが企画なんですよね。

箭内:そそそ、だから嫌で。でも感情とか心の揺らぎのすぐそばに表現はあって、つくる人それぞれの感覚がとても大事なんだなと思った。それを絶賛する人もいれば、受け付けない人もいる。

嶋:ざわざわする気持ちも含めて。

箭内:だから僕にすごく届いていると思います、「ZOZO歌謡祭」は。

嶋:ありってことですよね。鈴木さん、これ好きでしょう。

鈴木:なんでわかりました!?オンラインで審査会を拝見していて、笑っちゃって。「ロード」なんてすごくおもしろくて。

箭内:♬何でも買えそうなZOZOが~♬

嶋:覚えてるじゃないですか!

箭内:そうなんですよ。

鈴木:メディアクリエイティブ部門全般を見ていて、伝統のある放送局さんが新しいことにどんどん挑戦しようと汗をかいているのが伝わってきました。

嶋:フジテレビでオンエアされたとき、裏番組がミュージックステーションの特番だったんですよね。そういうメディアブッキングの企画も含めて評価された作品でした。

箭内:これからのクリエイティビティはどこへ向かうのか?という事前アンケートに僕が返した答えは、「わからないです。いつの時代も、その時代に人間の身体と心が反応して、きっとクリエイティブが生まれていくのだと思います。AIにできないこと、そして委ねるべきことは確実にあるでしょうね」。菅野さんがおっしゃっていましたが、コロナだから何か変わるということでもなさそうだなと。審査会の中でテレビ東京の佐久間さんが、視聴者は日常を渇望しているというようなことをおっしゃって。それはものすごく共感したんです。「コロナだから時代をどうつくろう」とやっていくと、逆に時代にはまらないんじゃないかな。たしかなものは、人間が感動したり、つまらないと思ったり、おもしろいと思ったり。やっぱりそこに戻っちゃうなと感じました。

嶋:既成概念を打ち破りたいとか、コロナで加速してさらに先に進むみたいなことはあるかもしれないですね。

箭内:そうですね。あとは、みんな立ち止まっていろんなことを振り返れたし、考えたし、「こうありたい」をそれぞれが思った時間でした。

エッジをソフトにできるラジオの可能性

井村氏チョイス

・パナソニック「音響システム/娘篇、父篇、姉妹篇」-放映-

・大日本除虫菊「蚊がいなくなるスプレー/もやる人」-放映-

井村:コロナ自粛で、いつにもましてラジオを聴いていたんですよ。ほかの部門と違って、ラジオはコロナでも変わってないように感じました。でも今の世の中は、いきなり「解決しました!」と言える問題ばかりじゃないし、解決するまでも日常は続いていくわけですよね。ラジオはそこに生放送でいつも一緒にいる。毎日毎日人の歩みとともにちょっとずつ答えを出して日常を作っている、そこにラジオのクリエイティビティがあるように思ったんです。

テレビやネットの日常を見ていると、「本音VS建前」の時代には「とはいえ」というクッションがあったけど、今は「これが正しい!」と「本音VS正論」がぶつかるとげとげしさを感じませんか。同じことでもラジオの生声で聞くと許せたりして、ラジオというメディアは世の中との緩衝材になっていると思ったんですね。審査をしてみて、ラジオCMも「エッジをソフトにする表現・役割へ」と進むのではないかと感じたんです。選んだ2作品も、「働き方改革を!」というメッセージを家族の言葉でソフトにしているし、「俺には受け入れられない」という心情を角をとって丸く伝えている。江戸時代の狂歌のようなことが、広告の持つ力でもあるのではないかな。広告の公でもなく私でもない立ち位置もまた、本音と正論の間のワンクッションになりうるように思うんですよね。

嶋:ネットや文書で語られるときついことでも、ラジオで聞くと入り込みやすい。生活しながら聴けるから、生活に入り込みやすいのかなと思います。

箭内:ラジオはいいですよね。僕はラジオのマイクの前に座ると、いつもよりちょっといい人になるんです。そういう魔法がある。僕らにとっては昔からあるものだけど、若い人にとっては発明品だろうなと思います。地味っていうだけじゃないよね、想像力を強く求められるメディア。

嶋:相当可能性ありますよ。聴覚だけしか使わないって、すごくクリエイティブです。

井村:コロナで人に直接会えなくなってから、ラジオの聴取率は上がりました。みんなが緩衝材としてのラジオのよさに、この状況で気づいてくれている気がします。

「これからを可視化する」仕事

永井氏チョイス

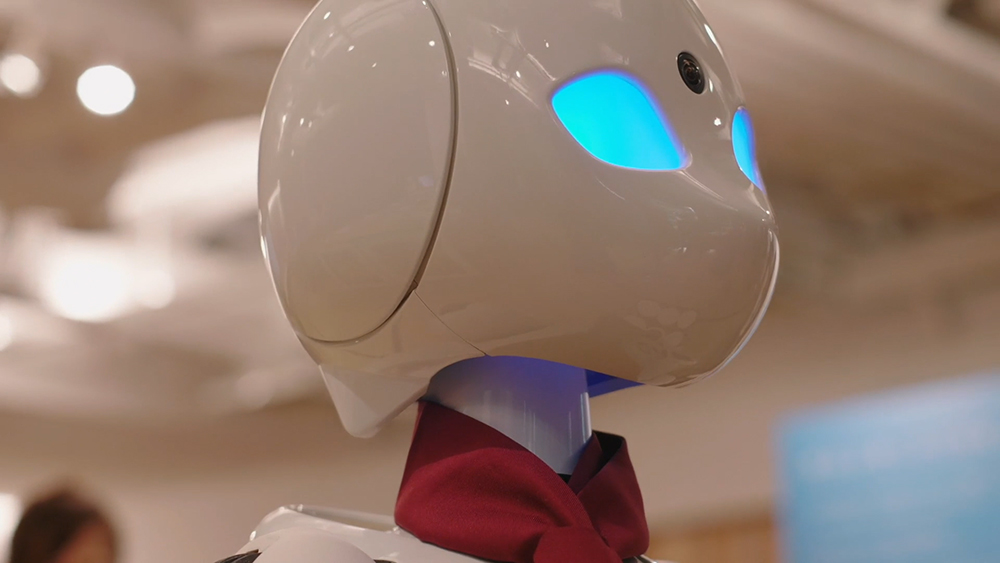

・「分身ロボットカフェ DAWN ver.β」 -上映-

永井:昨年までブランデッド・コミュニケーション部門の1カテゴリーでしたが、独立して新しい部門となりました。どんな方を審査委員にと考えるところから始めて、広告やコミュニケーション分野の外の人に入ってもらいました。

「分身ロボットカフェ」は、デザイン部門とイノベーション部門の2つでグランプリを受賞した作品です。とても感動的なプレゼンテーションでした。リアル社会に関われなかった人に対して、テクノロジーの力で機会をつくったことがものすごく大きい。評価されるためのソーシャルグッドということでは全然なくて、創業者の吉藤さんは障害のある人たちをテクノロジーでエンパワーすることにずっと取り組み続けている方です。その結果としてのこのカフェであり、一貫性を含めて未来を指し示していると感じました。デザイン部門としては、作品として評価もしつつ、それがもたらす可能性も見ようとしました。結果も素晴らしいけど、これが指し示す未来の可能性も重要です。ソーシャルインクルージョンという視点でもそうですが、コロナで多くの人がオンラインミーティングを経験したことで、コミュニケーションに必ずしも身体性や場所性が必要ではないという未来を見た。その延長線上にアバターみたいなロボットを使うというのは、障害のある方だけではなくさまざまな可能性があるのではないかと。

米澤:昨日、クリエイティブイノベーション部門でプレゼンをしていただきました。ロボットがあることで人生が変わったとおっしゃっていたマサさん(ロボットの向こうで話されていた方)の言葉が本当に印象的で。寝たきりになる可能性はここにいる誰もが持っているもので、ぽっくり死んでしまわない限り何十年か後には訪れる未来です。そんな状況でも楽しく生き続けるには、という視点で続けていると聞いて、本当に素晴らしい作品だなと思いました。創業から8年ほど会社として継続されているのも素晴らしいですし。

嶋:永井さんのキーワードは「これからを可視化する」ですね。

永井:未来は、一つひとつの今のアクションの積み重ねがつくるものです。今日のこの対談全般、パーパスや哲学というところに通じると思うのですが、何のためにこれをしているのかという目的がとてもクリアなことが大切な時代になっている。そのテーマに対して真摯に取り組んでいることをデザイン部門では評価したいし、それを可視化しているのが「ロボットカフェ」の取り組みなんだと思います。

それは社会に根付くのか。

未来を創るのか。

米澤氏チョイス

・「劇団ノーミーツ」 -上映-

・「TUNA SCOPE」

米澤:「劇団ノーミーツ」はプレゼンで、演劇をオンライン向けにリバイスするのではなく新しいジャンルのエンターテインメントを立ち上げたいとおっしゃっていました。コロナ下における遠隔エンターテインメントがテーマの作品はいくつか出品されていましたが、「ノーミーツ」は仕組みやコンテンツを含めて抜きんでて素晴らしかった。今後も公演の計画があったり、誰でも使えるオンライン劇場をつくろうと取り組まれていたり、オンライン劇のアワードを世界初で開催すると発表もされていて。単発的なコロナの施策ではなく、新しいジャンルをつくっていく気概がものすごく感じられました。

菅野:彼らの長編公演、2回とも観ました。実は、テクニカル的にも相当手が込んでいるんですよ。同期とか音楽の切り替えとか相当演出されているし、遠隔で小道具を操作したりとさまざまな技を使って。それがおもしろいし、リアルタイムでやる意味も見いだせるような内容になっている。若い方々ですが、相当なスピードで相当な技術を使ってやっているので、衝撃だったし嫉妬しました。ACC賞にエントリーしてくれたことも嬉しかった。

嶋:みんながズームに慣れて変わったこともあるし、さきほど箭内さんがおっしゃっていた「人間の感情がどう動くか」というところを捉えているし。

菅野:装置、フォーマット、フレームそのものを発明していてイノベーションそのものだと思います。テクニカル的な評価はさることながら、着想と実現に至った能力、やりきったところはグランプリをあげてもいいくらい素晴らしい作品だと思います。

箭内:「コロナだからズームで何か…」ぐらいのことを超えていかないとダメなんだなって感じました。結果的にはコロナにフィットしたんだけど、これをきっかけに純粋なクリエイティビティが爆発できた。

菅野:多田さんがおっしゃっていた「若者と不良な感じ」というか、会えないなら逆手にとってそういう表現してやろうという熱量がありました。すごい熱量がないとこのスピードでできないと思います。

嶋:いっちょこの状況でやらかしてやろうと。それを緻密に計算してやっているところがすごい。

多田:彼らにとってオンラインとか、そういうものを使いこなしていくのが特殊なことではない世代というのが恐ろしい。それくらいの力量を感じます。僕らが必死になって考えることでも、彼らは苦もなくやっているんじゃないか。かっこいいなと思います。

嶋:身体の一部の機能としてズームを使っているような。

多田:ひとつの方法としてカジュアルに使いこなしている。我々にそこまでの対応能力ないですからね。そこは恐ろしいですよね。

嶋:米澤さんがまとめてくれたキーワードは、「社会に根付くか。未来を創れるようなポテンシャルを有しているか」。

米澤:これはクライテリアの3つ目でもあります。例えば去年シルバーを受賞した「TUNA SCOPE」は、くら寿司さんに導入するというアップデートがあり今年ファイナリストとなりました。そしてエントリーはなかったんですが、去年グランプリの「やさいバス」は野菜だけでなく魚も対象にしたり、ヤマト運輸さんと連携して地域を拡大したりしている。一過性でなく積み重ねて社会を本気で変えるんだという意思。イノベーションは一日で起こるものではないので、どれだけ続けられるかがとても重要なファクターとなります。

嶋:「つづく」もまた今日出た大事なキーワードですね。

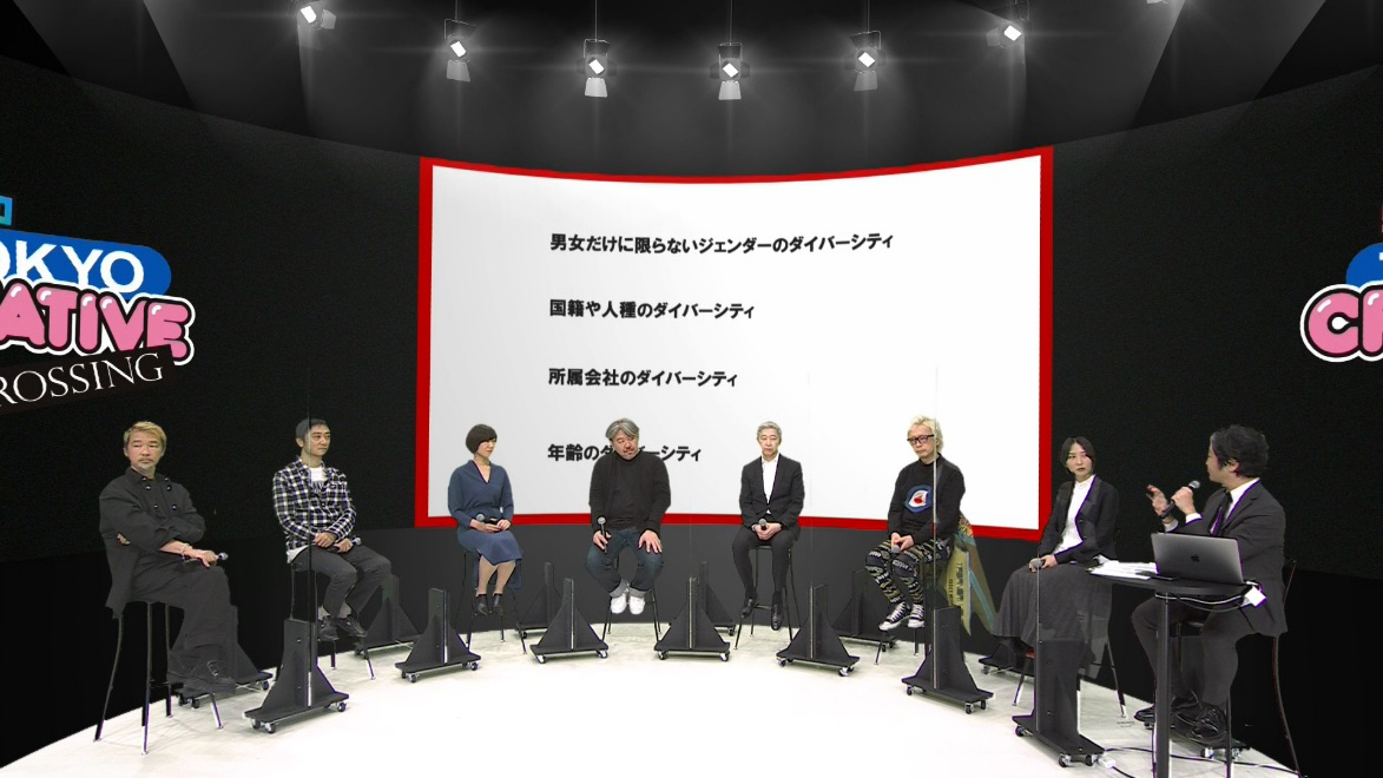

審査の場によりダイバーシティを

嶋:米澤さんは今年はじめて審査委員長を務めて、是非この場でみなさんとお話したいことがあるということでした。

米澤:私たちの仕事は“ひとつの正解”があるものではありません。1億3000万人の日本人、そして世界中の人々がいて、それぞれにとっての「よい」のバランスを考えながら、よいものをつくり上げていくのが私たちの仕事だと思っています。いろいろな方がいる中で、作り手側にも、また審査をする側にもダイバーシティというものが必要かと。私はACCに携わって3年目ですが、まだまだ改良できるところがあるのではと思っています。わかりやすいところで男女比は、審査委員長が今5:2。男女だけでなく、国籍の違う方や、日本人だけど海外の血が混ざっている方、会社や所属といったバックグラウンド、年齢、本当にさまざまな人が関わる中で賞を与えるのがアワードなのだとしたら、その場にもダイバーシティが必要だと思っています。

嶋:審査の場でもダイバーシティを考慮したいというのは大事なことだと思います。米澤さんはこのことについて、各審査委員長と事前に話をされたんですよね。

米澤:はい。初対面の方がほとんどだったので、「はじめまして、突然失礼します。」というメールをして、個別にお話しいただく機会をいただきました。みなさん基本的にご賛同いただけたと解釈しています。ダイバーシティといってもそれぞれの視点があるので、何か指標をもってさまざまな軸で来年度の審査委員を選ぶということもできるんじゃないかと思いました。

嶋:よりオープンになっていくために。ACCの運営も改善できるところがあるかもしれないし。今日をきっかけに話を進めて行ければと思います。

多田:当然なんですよね。海外に比べると日本は非常に遅れているし。審査委員もそうですが、現場がどうなっているのかというところも考えなければいけない。そもそも日本が男社会でありすぎることで弊害も出ているので。ただ気になるのは、この問題で最も大切なことは考え方の同質化を避けるということ。個性や価値観が同質化しないようにしなければならない。「多様化を言えばすむ」という同質化になってはいけないし、そこは注意しなくてはいけないと思います。

嶋:異なる文化や価値観がぶつかりあって、紡ぎ合って生まれるのがクリエイティビティということは皆さん相当体験していると思います。多様性のある場をつくることは大事ですね。

鈴木:比率は手段であって、多様な意見が出てくること、多様な意見をちゃんと拾い上げられる場であることが大事だと思います。

箭内:僕もずっと気になっていました。比率に関しては、メディアクリエイティブ部門の審査委員は男女比が1:3で女性が多い。全体の中で少しでも一石を投じることができればと思いました。実際にとても多様な意見の出る審査会を開くことができました。審査委員長の任期は2年で僕は今年で終わりなので、来年は男性以外の誰かがやってくれたらいいなと思っています。数や比率の問題だけではないことは、重々承知の上で。

永井:知っている同じコミュニティーの中の同じ価値観で審査するよりは、多様性のある視点で選んだほうがいい。デザインでは審査委員にはアーティストがいたり、事業会社の人がいたりとさまざまな方に入ってもらいました。社会に向けて投げかけていくものなので、偏らない価値観を重視して進めていくのは大事だと思います。

スタジオでは、こんな風にグリーンバックで配信を行っておりました。

スタジオでは、こんな風にグリーンバックで配信を行っておりました。

菅野:ダイバーシティに関しては、間違いなく大事だと思っています。議論をすることが大事だと思います。審査委員がみんなで向き合う時間をつくって、今後どうしていくべきかと話し合うことが。何がグランプリかということも大事ですが、そのプロセスでさまざまな立場の人が「我々の仕事は社会に何をできるのか」と一生懸命話す時間が毎年ここにある、ということにすごく価値があると思うので。それをよりよくしていくことに、ちゃんと向き合って議論していけたらいいな。そして最終的にACCが変わるのも大事なんですが、それを通して僕らの業界の意識が高まることのほうが重要。できれば「ACCが変わりました!」ではなくて、「ACCを通して業界の意識が変わってきたね」くらいまで行けたらいいなと思いました。

嶋:本当にそうですね。日本のクリエイティビティがこれだけ多様化して、領域も多様になっている中で、今日皆さんの話が聞けてよかったです。僕が思っているのは、デジタル化が進んでもコンビニエントになることとラブはちょっと違うと。AIは見つかったことで動くけど、知らないこともいっぱいある。そこが見つけられるクリエイティビティをみんなが持てるといいなと思いました。本日は見てくださった方々、ありがとうございました。そして各部門審査委員長のみなさん、審査お疲れ様でした。ありがとうございました!